Am 2. Januar 1945 eröffneten die „Flensburger Nachrichten“ das neue Jahr mit der Schlagzeile: „Der Führer an das deutsche Volk.“ Auf Adolf Hitler folgte die Silvesteransprache von Joseph Goebbels, dann aktuelle Meldungen vom Weltkrieg. „Großer Abwehrerfolg der deutschen Truppen in Kurland“, lautete eine Überschrift. Eine andere bilanzierte: „Bei Budapest in einer Woche 415 Sowjetpanzer vernichtet.“ Verblendete Nazi-Verehrer vermuteten angesichts solcher Nachrichten das Deutsche Reich in der Erfolgsspur. Halbwegs kritischen Lesern hingegen dürfte aufgefallen sein, dass sich die Ostfront näherte und sich nicht mehr – wie noch vor zwei Jahren – bei Moskau und Stalingrad befand, sondern im Baltikum und in Ungarn.

Die „Flensburger Nachrichten“ waren in jenen Monaten nicht mehr als ein Sprachrohr und Propagandamittel der NS-Diktatur – von der Weltpolitik bis zum Lokalteil. So durfte in der Ausgabe eins des Jahrgangs 1945 auch NSDAP-Kreisleiter Hermann Riecken seine Durchhalte-Parolen verkünden: „Die Wunden, die dieser Krieg schlägt, treffen uns unterschiedlich, den einen härter als den anderen. Das Schicksal um unsere Zukunft aber tragen wir alle.“ Darunter stand eine Info über die „Eignung als Volkssturmführer“. Der Lokalteil bestand fast nur aus Mitteilungen der NSDAP, etwas Kultur, ein paar Gerichtsurteilen sowie Kleinanzeigen. Die grausame Fratze des Krieges ließ sich nicht ganz aus der geschönten Zeitungswelt heraushalten. Am 3. Januar 1945 erschienen nicht weniger als zehn Todesanzeigen für gefallene Soldaten aus Flensburg. Und ein Kleinkind war einer schweren Krankheit erlegen.

Bestandteil der NS-Propaganda

Die „Flensburger Nachrichten“ hatten ein schmales, lokales Gesicht. Sie agierten als ein Parteiorgan der NSDAP. Kaufleute, die für die Werft, Reedereien oder die Flensburger Brauerei standen, hatten während der Weimarer Republik die Zeitung übernommen. Diese wurden in der NS-Zeit allerdings nach und nach herausgedrängt, bis im Januar 1939 sämtliche Anteile an den NS-Staat übergegangen waren und die „Grenzverlag GmbH“, ein Bestandteil des NSDAP-Geflechts, als Herausgeber für die „Flensburger Nachrichten“ auftrat. Die Auflage: 20.000 Stück.

In der Redaktion dominierten zwei Leitsätze: „Alle wahren Deutschen sind Nationalsozialisten“ und „Der Führer hat immer Recht“. Als sogenannter Hauptschriftleiter fungierte seit Oktober 1941 Ernst Schröder. Er war zuvor unter anderem als Berater von Flensburgs Oberbürgermeister Ernst Kracht und Gauleiter Hinrich Lohse tätig gewesen und hatte weiterhin einen kurzen Draht ins Rathaus und nach Kiel. Der Journalist schrieb seine Texte im NS-Jargon und ließ die hauseigenen Berichte stets über seinen Schreibtisch laufen. Überregionale Berichte kamen ohnehin vom „Deutschen Nachrichtenbüro“, der Presseagentur der NS-Zeit. In Berlin wurde genau gefiltert, was überhaupt erscheinen durfte. Genaue Wirtschaftsstatistiken, Angaben über Rüstungsbetriebe, Umbauten von Verkehrswegen oder Baumaßnahmen der Wehrmacht waren schon lange kein Lesestoff mehr.

Stattdessen versuchte das „Deutschen Nachrichtenbüro“ weiterhin, seine höchst tendenziösen Erzeugnisse unter die Bevölkerung zu streuen und einer Kriegsmüdigkeit vorzubeugen, was sich auch in den „Flensburger Nachrichten“ niederschlug. „Der Krieg wird für Amerika laufend schwerer und blutiger“, hieß es im Januar. Im Februar war zu lesen: „Deutsche Gegenmaßnahmen im Osten werden wirksam“. Oder: „Roosevelt fordert Besetzung des Reiches bis 2000“. Auf den hinteren Seiten präsentierte sich die Zeitung als Ratgeber, bot eine „Gesundheitspflege für die kriegsbewährte Jugend“ oder stellte „Unsere Schuhe im Winter“ vor. Täglich wurde das richtige Verhalten im Bombenkrieg angemahnt – wenn auch nur indirekt: „Heute verdunkeln von 16.15 Uhr bis 8.15 Uhr“.

Papiermangel reduzierte Zeitungsumfang

Ab März 1945 hatten die „Flensburger Nachrichten“ werktags nur noch zwei Seiten. Der Papiermangel wurde ein immer mächtigerer Begleiter der Zeitungshäuser. Aus den Printmedien entfiel das Rundfunk-Programm. In vielen Haushalten stand ein Radio, aber mit dem Vorrücken der Alliierten gab es immer weniger deutsche Sender, die Propaganda und Unterhaltung ausstrahlten. Fernsehen gab es noch nicht. In den Kinos lief die „Deutsche Wochenschau“, bis die Flensburger Lichtspielhäuser im April ihren Betrieb einstellten. Manch einer wich auf den deutschen Dienst der BBC aus. Ein großes Risiko, denn wer beim Hören sogenannter „Feindsender“ erwischt wurde, musste mit schweren Strafen rechnen. Aber wer halbwegs informiert sein wollte, nutzte illegale Quellen. „Zu den deutschen Nachrichten haben wir kein Vertrauen mehr“, betonte ein Flensburger Zeitgenosse. „Man sagt uns nicht die Wahrheit, verschweigt manche Tatsachen und entstellt sie durch Schönfärberei.“

Dabei war Flensburg im Vergleich zu vielen anderen Regionen mit seiner Presselandschaft sogar privilegiert. Zwar war schon 1933 die SPD-Zeitung „Flensburger Volkszeitung“ verboten und der unpolitische „Flensburger Generalanzeiger“ eingestellt worden, in der Fördestadt erschienen aber immerhin noch zwei tägliche Publikationen – neben den „Flensburger Nachrichten“ auch die „Flensborg Avis“. Die Redaktion, die am Nordermarkt saß, hatte sich als oberstes Gebot eine Neutralität auferlegt. Das Organ der dänischen Minderheit galt lange als das „freieste Blatt im Deutschen Reich“, unterhielt Außenstellen in Sonderborg, Tondern und Apenrade und hatte einen Korrespondenten in Kopenhagen.

Erzwungene Selbstzensur bei „Flensborg Avis“

Allerdings verteilte das Medium von der Gesamtauflage (7500 Stück) nur 1500 Exemplare in Flensburg und Umgebung. Zudem war es mit etlichen Verwarnungen konfrontiert und durfte im Juni 1940 für zwei Wochen nicht gedruckt werden, da ein Däne, der wegen Spionage-Tätigkeiten verhaftet worden war, angeblich in ein zu positives Licht gerückt worden war. NS-Stellen sprachen vom „schlimmsten antideutschen Hetzorgan“. Die fast komplett dänischsprachige Zeitung musste ihren Chefredakteur austauschen, ihre selbstständige Berlin-Berichterstattung einstellen und sich auf Lokales aus Flensburg und der Grenzregion beschränken.

Es war quasi eine verspätete Gleichschaltung. Der neue Chefredakteur Lorens Peter Christensen und seine Kollegen unterwarfen sich einer strengen Selbstzensur. Bis auf einige dänische Versammlungen bestand der Lokalteil fast nur noch aus Verlautbarungen der NS-Behörden – ins Dänische übersetzt. Auf Kommentare verzichtete man, da man keine negative Stellung beziehen durfte, den NS-Staat aber auch nicht loben wollte. Diese blumige Formulierung aus dem Februar 1945 gehörte zu den gewagtesten der letzten Kriegsmonate: „Doch auch andere kleine Freunde wie Singdrosseln, Buchfinken, Grasmücken, Stieglitze, Lerchen und viele anderen werden bald auf der Bildfläche erscheinen, und dann wird ein Freudengesang in Dänemarks Gärten erklingen. Ja, die angenehme Zeit, die dann kommt, die der Star und wir so lange herbeigesehnt haben.“

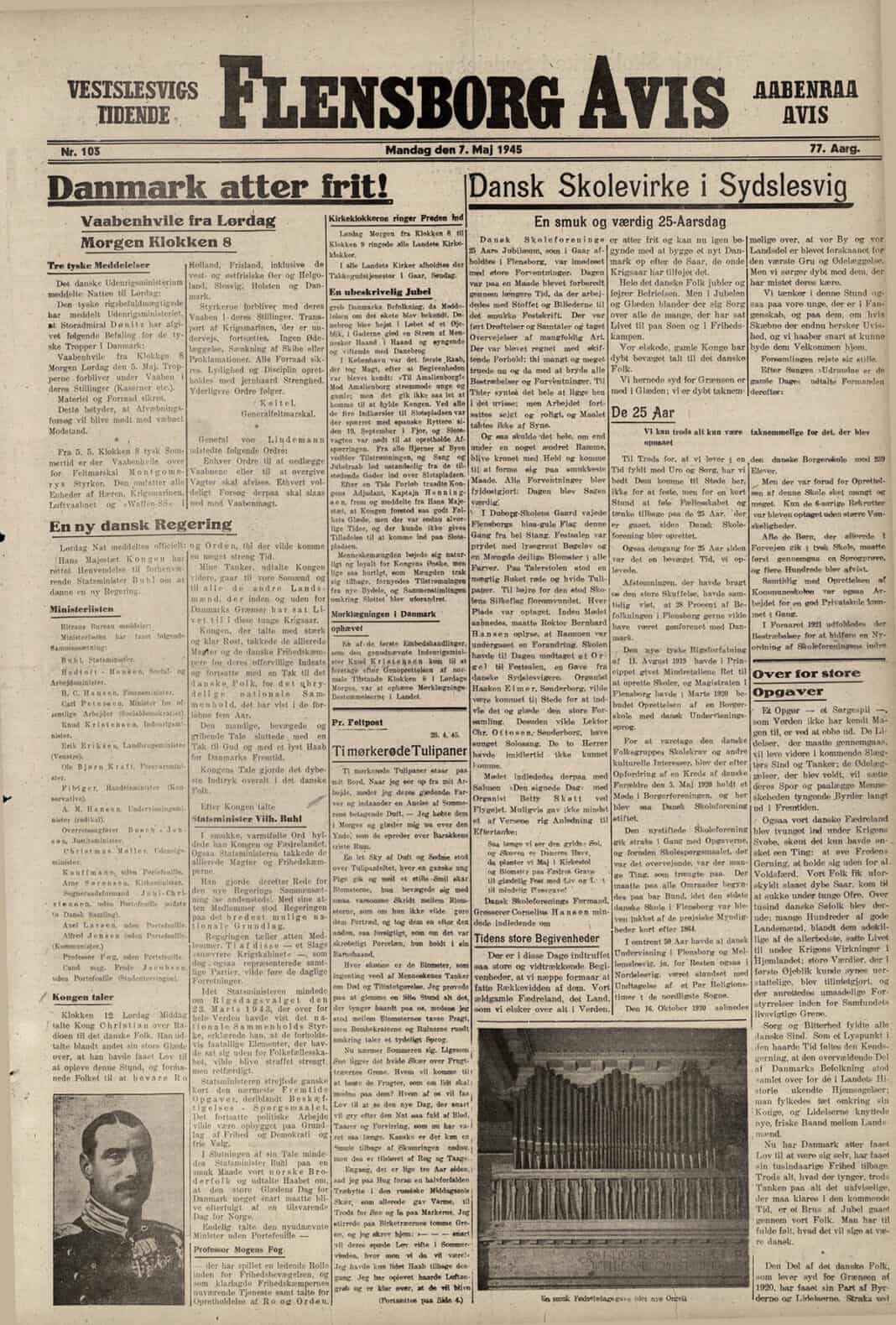

Riskante Schlagzeile am 7. Mai 1945

Die „Flensborg Avis“ blieb bis zum letzten Atemzug des NS-Staats auf der Bildfläche und titelte am 7. Mai 1945: „Danmark atter frit!“ Übersetzt: „Dänemark wieder frei!“ Eine riskante Schlagzeile in einer Stadt, die zum Rückzugsort vieler NS-Größen geworden war. Kurz darauf sichteten die Journalisten zwei Beamte des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS vor ihrem Gebäude auf dem Nordermarkt und rechneten mit ihrer Verhaftung. Es tauchte ein britischer Offizier auf, und die beiden SD-Leute machten sich aus dem Staub.

Da die Dönitz-Regierung nur wenige Kilometer entfernt regierte, berichtete man bei „Flensborg Avis“ in den nächsten beiden Wochen vorsichtiger. Das Blatt erschien aber durchgängig. Der Redaktion wurde von der britischen Militärregierung eine anti-nationalsozialistische Haltung attestiert. Sie blieb eigenständig, Lorens Peter Christensen machte als Chefredakteur weiter. Die „Flensborg Avis“ war die einzige Zeitung in der britischen Zone, die mit vier statt nur zwei Seiten erscheinen durfte – und das an sechs Tagen die Woche.

Das Papier wurde aus Dänemark importiert. Anfang August immerhin 3200 Kilogramm pro Ausgabe, da die Menge bis auf 40.000 Exemplare hochschnellte und die „Flensborg Avis“ sogar in Dithmarschen gelesen wurde. Sie wurde regelmäßiger gedruckt als deutsche Zeitungen und veröffentlichte amtliche Bekanntmachungen auch auf Deutsch. Bald reagierte das britische Presse-Hauptquartier in Hamburg: „Zukünftig kein deutsches Wort mehr!“ Zudem durfte die Frage der deutsch-dänischen Grenze und der nationalen Zuordnung Südschleswigs nicht mehr thematisiert werden. Die dänische Minderheit durfte nur in Unterrichts-, Kultur- und Wohlfahrtsangelegenheiten informiert werden. Der zuständige Zensor saß in der Waitzstraße: ein Captain, der eine Frau aus Kopenhagen hatte, aber selbst nur mittelprächtig Dänisch beherrschte. Da rutschte auch mal etwas durch.

„Flensburger Nachrichten-Blatt der Militärregierung“

Für die „Flensburger Nachrichten“ waren die Tage zwischen den letzten Kriegshandlungen und dem Neubeginn von größeren Umwälzungen begleitet. Am 20. April 1945 erschien sie letztmalig mit vier Seiten – zum Geburtstag von Adolf Hitler. Sonst war die Zeitung nur noch ein Blatt, das beidseitig bedruckt war. Am 2. Mai fiel die Ausgabe aus – ein Stromausfall in Flensburg. Am 8. Mai meldeten die „Flensburger Nachrichten“ als eine der ganz wenigen deutschen Publikationen die bedingungslose Kapitulation und druckten eine Rede von Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk, dem formalen Regierungschef, ab.

Auch am 9. Mai 1945 kamen die „Flensburger Nachrichten“ heraus. In weiten Teilen Deutschlands sah es da ganz anders aus. Sobald ein Gebiet von alliierten Truppen besetzt war, wurden Radio und Zeitung für deutsche Verleger und Journalisten gesperrt. Britische Presse-Offiziere nahmen die Arbeit auf, um nach neuen Vorgaben und unter neuem Namen die deutsche Bevölkerung zu informieren. Den hohen Norden erreichte ein britischer Presse-Trupp erst am 10. Mai, dem Himmelfahrtstag. In der Flensburger Nikolaistraße beschlagnahmten sie das Zeitungsgebäude und übernahmen Verlags- und Redaktionsleitung. Bereits am nächsten Morgen schoss das erste „Flensburger Nachrichten-Blatt der Militärregierung“ aus der Druckermaschine.

Es war wirklich nur ein Blatt, und es erschien nur vier bis fünf Mal die Woche. Ab September gab es montags, dienstags und donnerstags ein vierseitiges Druckerzeugnis. Der allgemeine Mangel zwang zum sparsamen Umgang mit Papier. Die Auflage war klein, dafür wurden die Zeitungsausgaben in zahlreichen Schaufenstern und an Säulen ausgehängt. Der Betrieb hieß nun „Flensburger Nachrichten Verlag und Druckerei GmbH“ und bot immerhin 100 Frauen und Männern eine Beschäftigung. Neben dem „Flensburger Nachrichten-Blatt“ ließen die Briten auch den „Kieler Kurier“ in der Nikolaistraße drucken, da es im stark zerstörten Kiel an einer geeigneten Produktionsstätte fehlte.

Demokratie als alliiertes Ziel für Deutschland

Redaktionell dominierten die überregionalen Meldungen. Vieles erreichte nun die Leser, was unter dem NS-Regime undenkbar gewesen wäre. Da ging es um die Verhaftung von Kriegsverbrechnern, die Entdeckung weiterer Konzentrationslager und den „Massenmord von Auschwitz“. Der Beginn des Zweiten Weltkrieg wurde nun richtig eingeordnet: „Deutschlands Angriff auf Polen“. Während anfangs der deutsche Zusammenbruch („Berlin ein Trümmerfeld“) geschildert wurde, deutete das „Flensburger Nachrichten-Blatt“ Ende November 1945 erstmals an, in welche Richtung es gehen sollte: „Deutsche Demokratie – das Ziel der Militärregierung“.

Bis auf eine Ecke mit amtlichen Bekanntmachungen war der Lokalteil im „Flensburger Nachrichten-Blatt“ meistens sehr übersichtlich. Es waren oft die Kleinanzeigen, die den Alltag der Bevölkerung am besten widerspiegelten. Eine Auswahl vom 3. September 1945: „Ziege oder Schaf zu kaufen oder zu tauschen!“, „Scharfer Hofhund und Kastenwagen für mittelschweres Pferd dringend gesucht!“, „Schreibmaschine für einige Monate gegen gute Gebühr zu leihen!“, „Wer polstert mir eine Chaiselongue im Hause bei voller Verpflegung?“

Redaktion unter Leitung vom Presse-Offizier

Die Redaktion leitete ab Mai 1945 der kanadische Pressekontroll-Offizier Jack Zubick. Im August stieg Ulrich Eyck als Nachrichten-Redakteur ein. Er war 1933 von seinen jüdischen Eltern nach England verschickt worden und hatte im Krieg den Tarnnamen Staff-Sergeant Frank Alexander angenommen. „Schätzt die Pressefreiheit, seid mutig und zeigt weiterhin mehr als andere, dass ihr aus den Erfahrungen eurer früheren Kollegen gelernt habt“, sagte er zu den deutschen Journalisten. Die Trennung von Nachricht und Meinung war ein wichtiges Grundprinzip. Und: Die Deutschen sollten mit pädagogischen Mitteln die Demokratie über die Presse erlernen.

Den Briten war es wichtig, dass keine Nazis mehr hinter den Schreibmaschinen sitzen. Es gab allerdings keine Karteikarten über die Journalisten, sodass nach einem persönlichen Gespräch das Bauchgefühl den Ausschlag geben musste. Der neuen Redaktion gehörte der langjährige Hauptschriftenleiter Ernst Schröder nicht mehr an. Er wurde im Mai 1945 verhaftet und saß drei Jahre im Gefängnis. Zu den Männern des redaktionellen Neubeginns gehörten Bäcker-Sohn Franz Götke, Will Rasner (früher NSDAP-Mitglied, später Bundestagsabgeordneter) und auch Gerhard Becker, der in der NS-Zeit viele linientreue Kommentare verfasst hatte. Die Briten erkannten seine Reue und Einsicht an.

Lizenz für das „Flensburger Tageblatt“

Praktisch mit der Kapitulation 1945 liefen Bemühungen die „Flensburger Nachrichten“ wiederzubeleben. Hermann G. Dethleffsen und Christian C. Carstensen, zwei der früheren Besitzer, führten am 14. Mai 1945 ein Gespräch mit Otto Ohlendorf, dem Chef des Nachrichtendienstes im „Sonderbereich Mürwik“. Man wurde sich über eine Rückgabe des Verlags an eine Gruppe Flensburger Bürger einig. Den Vertrag erkannten die Briten allerdings nicht an. Sie pochten auf eine Lizenz, die erst nach einem längeren Kontrollverfahren ausgegeben wurde.

Es waren wieder Hermann G. Dethleffsen und Christian C. Carstensen, die die Verhandlungen aufnahmen. Den Briten konnten sie schon im August 1945 ein Konzept vorlegen, dass eine Gesamtauflage von 23.000 Exemplaren an drei Tagen die Woche beinhaltete. Es gab allerdings auch in den neugegründeten Parteien Bemühungen, ein Presseorgan zu schaffen. Die Briten machten deutlich: Angesichts des Papiermangels konnte es für Flensburg nur eine Zeitungslizenz geben. Daher einigten sich die Vertreter von SPD, CDU und der Kaufleute auf ein gemeinsames Vorgehen.

Schließlich überreichte Leutnant Lindsay-Young am 4. April 1946 die Lizenzurkunde an die drei Gesellschafter Ludwig Iversen (Kaufmann), Thomas Andresen (CDU) und Hans Harloff (SPD). Bei der Feierstunde im Blauen Saal war auch der neue Verleger Georg Macknow anwesend. Er hatte zuvor für das „Berliner Tageblatt“ gearbeitet und schlug den neuen Namen für die Pressepublikation im hohen Norden vor: „Flensburger Tageblatt“. Erster Chefredakteur wurde der spätere Landtagsabgeordnete und Stadtpräsident Hanno Schmidt. Er war ein Schulfreund von Thomas Andresen und hatte während der NS-Zeit zuletzt in Thüringen für das Feuilleton gearbeitet. Am 6. April 1946 formulierte er in der Ausgabe Nummer eins des „Flensburger Tageblatts“ einige redaktionelle Leitsätze. Unter anderem diesen: „Die Presse soll nicht wie unter dem Nazi-Regime der Vormund, sondern der Treuhänder der öffentlichen Meinung sein.“

Text: Jan Kirschner