In Gottrupel war es nicht anders als anderswo: Das 280-Seelen-Dorf in der Flensburger Nachbarschaft nahm viele Flüchtlinge auf. Auch auf dem Bauernhof von Peter Hansen, der selbst in englischer Kriegsgefangenschaft war, lebten einige Neuankömmlinge. Darunter ein mittelgroßer Mitvierziger mit dunkelblonden, zurückgekämmten Haaren. Er hatte sich als Franz Lang vorgestellt – als Matrose mit soliden Agrar-Kenntnissen. Deshalb teilte er seit Anfang Juli 1945 in Gottrupel die anderen Flüchtlinge zur Feldarbeit ein.

Der Mann, den alle Franz Lang nannten, hatte eine eigene Kammer unter dem Scheunendach, in der er sich abends zum Lesen zurückzog. Er redete nicht viel, wirkte auf die Menschen aber angenehm. So saß er mit der Familie Hansen regelmäßig am Mittagstisch, spielte mit den Kindern und ließ sich auch im Wohnzimmer blicken. Er integrierte sich ins Dorfleben, kümmerte sich um den Schriftverkehr der Gemeinde und organisierte Material für den Wegebau. Nur als es ihm kurz nach seiner Ankunft einfach nicht gelingen wollte, vier Pferde ins Geschirr zu bringen, wunderte sich ein Einheimischer: „De dore Mann is ganz wat anders wesen as Buer.“

Dieser Eindruck täuschte nicht. Was in Gottrupel niemand wusste: Unter ihnen bewegte sich der schlimmste noch nicht gefasste Kriegsverbrecher. Es war Rudolf Höß, der als ehemaliger Kommandant des Vernichtungslagers Ausschwitz ein Hauptverantwortlicher des Holocausts war. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges war er mit einer Nazi-Kolonne in den hohen Norden gekommen. Keine visionäre Alpenfestung, sondern das unbesetzte Flensburg war der Zufluchtsort für Regierung, SS-Offiziere und Polizei-Apparat. Eine „Rattenlinie Nord“!

Rudolf Höß: von Berlin nach Gottrupel

Rudolf Höß setzte am 1. Mai 1945 Frau und Kinder in St. Michaelisdonn (Dithmarschen) bei seiner Schwägerin ab und erreichte einen Tag später Flensburg – zusammen mit seinem 15-jährigen Sohn Klaus, der eigentlich gegen die Alliierten kämpfen sollte, dann aber ganz schnell zur Familie zurückgeschickt wurde. Denn in einem Wald – vermutlich Klues – trafen sich einige Mitglieder der Amtsgruppe D des Reichssicherheitshauptamtes. SS-Chef Heinrich Himmler ergriff das Wort, erklärte den Krieg für verloren und empfahl seinen ranghöchsten Mitarbeitern, unterzutauchen.

Regisseur dieser Untergrund-Bewegung war Hans Hinsch, SS-Standartenführer und Flensburger Polizeipräsident. Dessen Dienstsitz und die Marineschule waren in den ersten Mai-Tagen „Fälscherwerkstätten“. Falsche Papiere und Soldbücher wurden ausgegeben, ebenso passende Uniformen oder Zivilkleidung. Es waren um die 2000 bis 3000 neue Identitäten. Danach mischten sich die SS-Angehörigen oftmals bei Krusau unter die aus Dänemark zurückkehrenden Soldaten. Die Briten reagierten und fischten in den kommenden Wochen – so ein Presse-Bericht – „2500 Gestapo-Männer und Nazi-Anhänger, die zu Unrecht eine Wehrmachtuniform trugen“, heraus.

Rudolf Höß hatte sich für einen anderen Weg entschieden. Er brachte noch den erkrankten Richard Glücks, den berüchtigten Inspektionsleiter der Konzentrationslager, als „Sonnemann“ ins Marinekrankenhaus, ehe er einen U-Boot-Kommandanten aufsuchte. Dort erhielt er den Ausweis des verstorbenen Matrosen Franz Lang und einen angeblichen Marschbefehl nach Sylt. Ende Mai musste die gesamte Marine-Nachrichtenschule in die Internierungszone nach Dithmarschen. Rudolf Höß war die nächsten Wochen in der Nähe von Frau und Kindern, die er gelegentlich sah. Anfang Juli wurde er entlassen und tauchte wieder in Flensburg auf, wo Schwager Fritz Hensel, ein Kunstmaler, lebte. Nur einen Tag später vermittelte ihm das Arbeitsamt eine Arbeitsstelle in Gottrupel.

Untertauchen, Kooperieren oder Suizid?

SS-Offiziere und das Führungspersonal von Wehrmacht, Marine und Polizei gingen mit ihrer Entmachtung, ihrer drohenden Verhaftung und der Zukunft in einem besetzten Deutschland unterschiedlich um. Viele versuchten – so wie Rudolf Höß – unterzutauchen. Andere stellten sich, wieder andere gerieten in Panik und begingen Suizid. Darunter übrigens auch Richard Glücks, der im Hospital eine Giftkapsel schluckte. Das Tagebuch des ersten Polizeireviers Flensburg verzeichnete für Mai 1945 zwölf Selbstmorde.

Dann gab es einige NS-Leute, die als kühne Wendehälse auftraten. Otto Ohlendorf, zuletzt in Flensburg Chef des SD-Nachrichtendienstes, bot seine Fähigkeiten ungeniert den Briten an, um „nicht nur meinem Volke zu dienen, sondern auch der Besatzungsmacht die objektive Beurteilung der Verhältnisse in Deutschland zu erleichtern“. Als ehemaliger Chef der Einsatzgruppe D, die massenhaft die Ermordung von Juden organisierte, hatte er aber einfach zu viel auf dem Kerbholz. Otto Ohlendorf wurde zum Tode verurteilt und schließlich hingerichtet.

Deutlich mehr Erfolg hatte Karl Schulz. Der ehemalige Leiter der Gruppe „Wirtschaft“ im Reichssicherheitshauptamt hatte seine Personalakte angeblich in den Kriegswirren verloren und ließ sich in Flensburg Zeugnisse aus der Zeit von 1926 bis 1931 beglaubigen und legte den Briten eine Bescheinigung vor, wonach er am 22. April 1945 – also kurz vor der offiziellen Auflösung des Reichshauptamtes in Berlin – nach Flensburg versetzt worden wäre. Kurz darauf verhörte ihn der britische Militärdienst Field Security Section. Dabei punktete er durch seine Englischkenntnisse und mit seinen Kontakten zu Scotland Yard. Karl Schulz fungierte nun als Verbindungsmann zu den Briten, wurde in Flensburg stellvertretender Polizeipräsident und Leiter der Kriminalpolizei.

Verhaltene Entnazifizierung in der Polizei

Auch andere führende Kräfte des neuen Flensburger Polizei-Apparates hatten eine bekannte NS-Vergangenheit. Die Briten leiteten eine Entnazifizierung ein und ließen sich eine Liste nach Januar 1935 entlassener Polizisten geben, um unbelastete Akteure einstellen zu können. So kehrte der ehemalige Polizeipräsident Konrad Fulda, inzwischen 67 Jahre und neun Jahre lang im „einstweiligen Ruhestand“, auf seinen alten Posten zurück. Er war eher eine Ausnahme. Allzu viele Kandidaten für eine gesäuberte Ordnungsinstitution gab es offenbar nicht. So wurden nur zwölf NSDAP-Mitglieder aus der Flensburger Polizei entlassen. Ein systematisches Durchgreifen der Briten hätte vermutlich die Funktionsfähigkeit der Polizei beeinträchtigt.

Nachdem Konrad Fulda Anfang Juni 1945 wieder eingesetzt war, suchte auch die Flensburger Polizei nach Angehörigen der Gestapo, des Sicherheitsdienstes und der SS. Am 11. Juni wurde eine Großfahndung für das Stadtgebiet angeordnet. Die zuständigen Polizeireviere kontrollierten die Häuser. Die Field Security Sections hatte bei ihrer Suche nach Kriegsverbrechern anfangs Erfolg, dann stagnierte die Zahl bei 15.000 Verhaftungen. Ein großer Teil von SS-Hauptamt und Reichssicherheitshauptamt blieb verschwunden, auch Rudolf Höß.

Internationales Flensburger Straßenbild mit „Displaced Persons“

Die Fahndungen liefen in einem Umfeld, das sich binnen weniger Wochen komplett verändert hatte. SS-Uniformen und NS-Zeichen gab es nicht mehr. Ein Zeitzeuge schrieb pointiert: „Ganz Europa trifft sich in Flensburgs Straßen“. Er beobachtete englische Soldaten, kanadische Truppen und US-Offiziere. Man sah auch Russen, Polen, Niederländer, Dänen, Balten, Franzosen, Griechen oder Italiener. Als Kriegsgefangene oder Zwangsarbeiter waren sie verschleppt worden. Nun galten sie als „Displaced Persons“ – als Menschen an einem falschen Ort.

Sie alle sollten nun wieder in ihre Heimat zurück. Bei den Westeuropäern ging es schnell. Bereits Ende Mai 1945 feierten Franzosen und Belgier ihren Abschied aus dem Trollseelager. Brenzlig war die Situation für die Russen. Etliche fürchteten das Stalin-Regime. Im August umzingelten schließlich britische Soldaten ein Wohnlager mit 500 Sowjetbürgern, um ihre Abreise einzuleiten. Einige gehörten der Wlassow-Armee an, die im Krieg auf Seiten der deutschen Wehrmacht gekämpft hatte. Nun mussten sie sich im Machtbereich der Roten Armee einem ungewissen Schicksal fügen.

Ende August gab es noch immer fast 7000 „Displaced Persons“. Rund die Hälfte waren Polen, die anderen Letten, Esten und Litauer. Das Problem: Ihre Heimat lag nun in einer anderen Nation, die Sowjetunion hatte sich ausgedehnt. In Flensburg konnten sich die Osteuropäer frei bewegen, was bei der angestammten Bevölkerung Ängste auslöste – vor Rache-Aktionen, Plünderungen und Übergriffen. Die Kriminalitätsstatistik weist tatsächlich überdurchschnittliche Raubüberfälle mit polnischen Tätern aus. Es könnte aber auch sein, dass die deutschen Polizisten bei den „Displaced Persons“ genauer hinsahen.

Unwürdige Lebensbedingungen im Lager

Angesichts der angespannten Wohnsituation in Flensburg mussten diese Menschen teilweise noch über Jahre unter unwürdigen Bedingungen leben. Der Mediziner Henry Chaoul besichtigte im Sommer 1945 fünf sogenannte Ausländerlager und verfasste einen Bericht. Über die Timm-Kröger-Schule, in der 400 Kinder, Frauen und Männer untergebracht waren, schrieb er: „Sie liegen in den einzelnen Klassenräumen dicht nebeneinandergedrängt auf dem Fußboden, einige auf Strohmatratzen, andere auf gestreutem Stroh, einige sogar auf dem nackten Fußboden. Auf jeder Etage, wo sich etwa 150 Menschen befinden, ist nur ein einziges Waschbecken vorhanden. Noch unerfreulicher sind die Zustände in der Turnhalle. Hier sind in einem 25 Meter langen und zehn Meter breiten Raum 200 Menschen dicht beieinander untergebracht. Keine Waschgelegenheiten vorhanden. Klosettanlagen sind weder im Hauptgebäude noch in der Halle, sie befinden sich im Hof und sind in einem verwahrlosten Zustand.“

Die Lebensqualität dieser Menschen war erschütternd niedrig, aber auch die meisten anderen wohnten nicht, sie hausten in einem überfüllten Flensburg und hatten nur wenig zu essen und anzuziehen. Den Briten lag schon daran, die Versorgung zu verbessern. Sie wollten die Deutschen aber auch zu Demokraten umerziehen und konfrontierten sie mit den dunklen Schatten der noch sehr jungen Vergangenheit. Vom 31. Juli bis 3. August lief im Kino „Colosseum“ der US-Dokumentarfilm „Die Todesmühlen“. 22 Minuten lang flimmerten auf der Leinwand die Gräuel aus Vernichtungs- und Konzentrationslagern. Die Stadt ließ plakatieren: „Der Besuch ist Zwang gemäß den Befehlen des Befehlshabers der Besatzung und der Militärregierung.“

Hilfsfonds für KZ-Häftlinge

Spätesten mit den letzten Kriegstagen konnte niemand in Flensburg mehr behaupten, von den schlimmen Verbrechen der Nazis nichts gewusst zu haben. Auf Schiffen und in Eisenbahnwaggons waren um die 3000 KZ-Häftlinge unter kaum vorstellbaren Bedingungen in den Norden transportiert worden. Etliche starben nach schweren Gewalttaten oder völlig entkräftet. Viele gelangten direkt nach Kriegsende nach Schweden oder in andere Städte. 370 ehemalige KZ-Häftlinge blieben – weil sie Flensburger waren oder nicht mehr in ihre Heimat zurückkonnten. Sie wurden in der Stadt auf drei Lager, Privatquartiere und Krankenhäuser aufgeteilt.

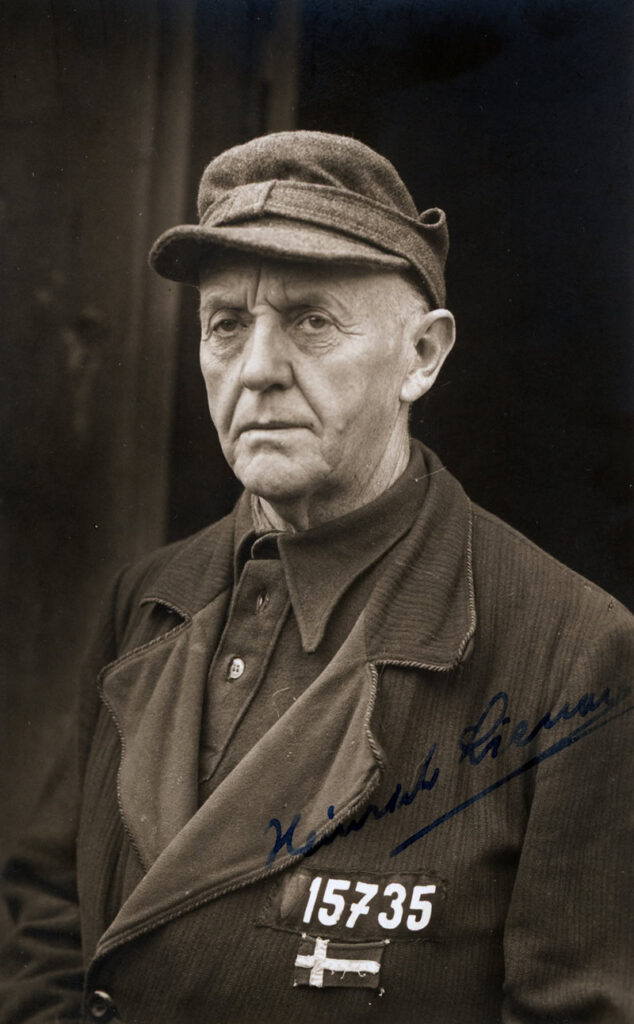

Die Stadtverwaltung richtete eine eigene Abteilung für die Betreuung der NS-Opfer ein. Ihr Leiter Kurt Richter war selbst ein ehemaliger KZ-Häftling. In Sammelstellen erfolgte eine erste Einkleidung. Es wurde – hauptsächlich mit Einzahlungen aus der Wirtschaft – ein Hilfsfonds aufgelegt, um die Betroffenen finanziell zu unterstützen, bis sie selbst Arbeit gefunden hatten. Vereinzelt gab es auch Geld für die Heimreise oder ein neues Radio. Bis zu 50 Personen erhielten Leistungen, darunter auch Heinrich Lienau.

Der 62-jährige Kaufmann und Schriftsteller war Flensburger, war die letzten sechs Jahre als politischer Häftling im KZ Sachsenhausen. Mit einem der „Todesmärsche“ strandete er in Schwerin, fuhr von dort mit dem Fahrrad weiter und musste sich in seiner Heimatstadt als Folge eines Bruchs einer Operation unterziehen. Nach seiner Genesung engagierte er sich als Vorsitzender im „Komitee ehemaliger politischer Gefangener“ und unterstützte die Briten bei der Suche nach Kriegsverbrechern. So enttarnte er Anton Kaindl, den letzten Kommandanten des KZ Sachsenhausen, der als Forstaufseher „Tiemann“ abgetaucht war.

So fanden die Briten Rudolf Höß

Von Rudolf Höß fehlte weiterhin jede Spur. Die Field Security Section fand im Herbst seine Ehefrau Hedwig. Sie schwieg. Die britischen Soldaten entdeckten aber eine Postkarte von Fritz Hensel aus Flensburg. War er der Gesuchte? Nein, er war nur der Schwager, der im Verhör nicht verriet, dass er Rudolf Höß in den letzten Wochen mehrmals gesehen hatte und als Kontaktperson zwischen Gesuchtem und Familie fungierte. Am 3. März 1946 war er letztmals in Gottrupel, tauschte mit Rudolf Höß Wäsche und Nachrichten aus. Und sie überlegten, ob eine Flucht nach Südamerika eine gute Idee wäre.

Ende Oktober 1945 hatten die Briten ihr „War Crimes Investigation Team“ neugeordnet. Ihr gehörte auch Hanns Alexander an. Der 28-Jährige war ein ehemaliger deutscher Staatsbürger, der 1936 mit seiner jüdischen Familie Berlin verlassen hatte und als britischer Soldat nach Deutschland zurückkehrte. Er war an den schrecklichen Aufräumarbeiten in Bergen-Belsen beteiligt, übersetzte Verhöre von KZ-Ärzten und KZ-Aufsehern und entwickelte einen Hass auf die Schuldigen des Holocausts. Im November und Dezember 1945 jagte Hanns Alexander erfolgreich Gustav Simon, den früheren Gauleiter von Luxemburg. Im Januar 1946 hatte die „War Crimes Investigation Team“ ein neues Ziel: die letzten verschollenen Akteure der Arbeitsgruppe D.

Bei Richard Glücks und Rudolf Höß verlor sich die Spur im hohen Norden. Hanns Alexander spürte in Klues die Frau von Richard Glücks auf. Sie konnte überzeugend vortragen, dass ihr Mann schon seit Monaten tot war. Danach begab sich Hanns Alexander zum Hauptquartier der Field Security Section 92 in Heide, die weiterhin Hedwig Höß observieren ließ. Nachdem damit gedroht worden war, ihren Sohn nach Sibirien zu deportieren, packte sie aus: Ihr Mann lebe bei Flensburg als Franz Lang.

In der Dunkelheit rollten am 11. März 1946 Jeeps und ein Lastwagen über kleine Straßen auf Gottrupel zu. Um 23 Uhr sollte der Zugriff erfolgen. 25 Mann waren eingeteilt, darunter mehrere deutsche Juden, die zuvor im britischen Pionierkorps gedient hatten. Hanns Alexander klopfte an einer Scheunentür und brüllte: „Aufmachen“. Als Rudolf Höß im Licht der Taschenlampen öffnete, hatte er sofort den Lauf einer Pistole im Mund. Ein Arzt tastete ihn auf Giftkapseln ab. Im Personalausweis stand „Franz Lang“, doch der Ehering enthüllte die wahre Identität. Eingraviert waren die Namen „Rudolf“ und „Hedwig“.

Einige der Soldaten traktierten ihn mit Schlägen und packten ihn dann auf den Lastwagen. In Gottrupel blieben ein dunkler Ledermantel und eine Aktentasche, die die Kinder nun als Schulranzen nutzten. Während der Fahrt nach Heide begann das Verhör. Nach einer Weile sprach Rudolf Höß. Seine erste Aussage: „Ich bin der Kommandant von Auschwitz und persönlich für den Tod von 10.000 Menschen verantwortlich.“ Das war eine fast schon zynische Untertreibung, da Rudolf Höß die Tötung von rund zwei Millionen Menschen beaufsichtigt hatte. Die „New York Times“ schrieb vom „wahrscheinlich größten Mörder in der Geschichte der Menschheit“. Dieser wurde am 16. April 1947 in Auschwitz gehängt.

Text: Jan Kirschner