Etliche Karussells und ein Riesenrad drehten sich. Zauberer, Bauchredner und Jongleure präsentierten ihre Fertigkeiten. Schaulustige drängten sich um eine Affen-Dressur, und Schlangen bildeten sich vor den Würstchenbuden und dem Süßwarenstand, wo eine amtliche Zuckerkarte vorgelegt werden musste. Das Tanzzelt erwies sich als der Magnet der Jugend. Im November 1945 hatte die „Wirtschaftsgruppe Ambulantes Gewerbe“ auf dem Exerzierplatz an der Friesischen Straße den ersten großen Jahrmarkt der Nachkriegszeit organisiert und registrierte alle neun Tage einen guten Besuch – bis hin zur „Völkerwanderung“.

Die Veranstalter hatten Glück mit dem Wetter, denn pünktlich zum Auftakt des Jahrmarktes hatte sich das Wetter beruhigt. Am 9. November 1945 hatte starker Ostwind für Hochwasser am Westufer gesorgt. Es stieg im Tagesverlauf immer weiter, stand gegen Abend an der Schiffbrücke bei 30 Zentimetern und hatte den Verkehr zum Erliegen gebracht. Erst in der Nacht flaute der Sturm ab. Für die Feuerwehr, die mehrere Keller leerpumpen musste, war es die erste große Bewährungsprobe einer neuen Ära. Seit August war die Uniformfarbe wieder blau, Fahrzeuge und Feuermelder leuchteten rot – das Löschwesen bekam wieder eine Struktur wie vor 1933. So war die neue Flensburger Berufsfeuerwehr nicht mehr der Polizei unterstellt, sondern dem Oberbürgermeister. Der Bezirksoberwachtmeister der Feuerschutzpolizei war nun wieder ein Löschmeister. Von den 30 Beamten waren zwei Drittel Neueinsteiger, da viele ihrer Vorgänger der NSDAP angehört hatten.

Amtseinführung der Stadtvertretung

In jenen Tagen wurden auch Stadtverwaltung und Kommunalpolitik neugeordnet. „Flensburg in der Nachkriegszeit“, titelte die „Flensborg Avis“ nach der amtlichen Amtseinführung der Stadtvertretung am 7. September 1945. Im städtischen Kollegiensaal erhielten Oberbürgermeister Jacob Clausen Möller und Bürgermeister Christian C. Christiansen von Otto Hoevermann, dem Oberpräsidenten der Provinz Schleswig-Holstein, ihre Urkunden. Die britische Militärregierung ernannte an jenem Tag und fünf Wochen später insgesamt 27 Stadtverordnete. Parteien waren noch nicht zugelassen, dennoch bildeten sich vier Fraktionen. Der Sozialdemokrat Max Beyreis wurde zum ersten Stadtverordneten-Vorsteher gekürt – praktisch als Ausgleich dafür, dass Friedrich Drews nicht mehr als zweiter Bürgermeister im Magistrat saß, sondern nur noch als Stadtrat mit besonderen Aufgaben. Die Sozialdemokraten führten Kooperationsverhandlungen mit den Kommunisten – aber ohne nennenswertes Ergebnis. Die „Bürgerlichen“ sammelten sich um Thomas Andresen. Der Vorläufer eines CDU-Kreisvereins gründete sich.

Flensburg zu Dänemark?

Die vierte Fraktion waren die „Dänen“, die in jener Zeit starken Rückenwind aus dem Norden erfuhren – sei es durch „Geschenke“ oder politische Meinungsäußerungen. Angesichts der Flüchtlingswelle und bescheidener Lebensverhältnisse hegten viele Flensburger den Wunsch, dass sich ihre Stadt doch Dänemark anschließen solle. Auch wenn die dänische Regierung und auch die Alliierten keine Freunde einer Grenzrevision waren, erreichten sie wiederholt Petitionen, die den Stellenwert von Südschleswig gegenüber den zugezogenen „fanatischen Preußen“ betonten oder die administrative Trennung von Schleswig und Holstein einforderten.

Oberbürgermeister Jacob Clausen Möller gehörte der dänischen Minderheit an, beteiligte sich aber nicht an der Diskussion einer geänderten Grenzziehung. Ihm ging es in erster Linie um Flensburg und seine Menschen, um die Lebensverhältnisse jener schweren Zeit. Das machte er am 7. September 1945 in seiner Antrittsrede deutlich. „Der Zusammenbruch ist vermieden“, sagte er. „Ernährung und Versorgung der Bevölkerung wurden gesichert und die Wohnungsbeschaffung, wenn auch in sehr bescheidenem Ausmaß, so doch mit Unterbringung auch des letzten Flüchtlings, gelöst.“

Ein Spaziergang über den Holm

Wenn man das damalige Rathaus gen Holm verließ, landete man auf einer mit Menschen überfüllten Straße. Autos hatten Seltenheitswert. Die Straßenbahn, in der gedrängelt und geschoben wurde, beförderte im September 1945 eine halbe Million Fahrgäste und zwang sich durch die gehende Masse. Die meisten Schaufenster der Geschäfte waren leer. Zu den wenigen Ausnahmen gehörten die Tauschzentrale und das Haushaltswarengeschäft, wo Kochtöpfe und Aschenbecher die neugierigen Blicke anzogen. Mauern und Häuserwände dienten als Anschlagtafeln für unzählige, handgeschriebene Zettel. „Suche Babywäsche, biete Herrenschuhe Größe 42“, stand da. Daneben Suchanzeigen, viele vermissten ihre Angehörigen. In den Haustüren lauerten Schwarzhändler. Sie boten den Passanten mit leiser Stimme Zigaretten an: Diese hatten den Status einer Ersatzwährung.

Die Tür des ,,Gnomenkellers“ war zur Mittagszeit fast immer geschlossen – wegen Überfüllung. Die Schlange der Wartenden bestand vorwiegend aus Flüchtlingen. Wer endlich die Tür passiert hatte, legte seine Lebensmittelkarten auf den Tisch: ,,5 g Fett“ oder „25 g Nährmittel“. Der Kellner verwandelte die Papierfetzen in einen gefüllten Suppentopf. Einen Blechlöffel konnte sich der Gast ausleihen – gegen 20 Reichsmark und einen Personalausweis als Pfand. Abends lockte die „Neue Harmonie“ in der Toosbüystraße mit einer Scheibe Brot und Muscheln – sogar ohne Marken.

Torf als Alternative

Alles lief auf Sparflamme. Ende September 1945 hatte das Flensburger Gaswerk wieder so viele Kohlen, dass ein Drittel der Friedensproduktion erreicht werden konnte. Das war genug für eine dreistündige Versorgung der Privathaushalte zur Mittagszeit, in der die Geschäfte schließen mussten. Der Anschluss eines weiteren Ofens für Mitte Dezember versprach Besserung. Holz war ebenfalls knapp. Die größeren Waldgebiete waren rasch abgeholzt und die Bepflanzungen an den Straßen sehr ausgedünnt. Als echte Alternative galt der Torf. Viele Flensburger Firmen tauchten im Moor bei Wees auf. Das Motto: „Ein Stück Torf für uns und eines für das Wirtschaftsamt!“ Zwei Millionen Stücke häuften sich zwischen Pferdewasser und Rote Straße. An einer Holzbude standen zwei Kassierer, die den Abschnitt von der Brennstoff-Bezugskarte abtrennten und diesen in einen Torfauslieferungsschein umwechselten. Ein Zentner Torf kostete sechs Reichsmark.

Der Schulalltag kehrte zurück

Den größten organisatorischen Akt erforderte der Wiederaufbau des Schulwesens. Monatelang hatte die Jugend keine pädagogische Betreuung und lungerte auf der Straße. Als die Militärregierung am 9. Juli 500 Hefte, 300 Bleistifte, 300 Federn, 300 Radiermesser und 300 Tintenbehälter nach Flensburg liefern ließ, waren das nur kleine Tropfen auf dem heißen Stein. Viele Unterrichtsgebäude dienten als Flüchtlingsunterkunft oder Lazarett. Die Pädagogen mussten sich einem Entnazifizierungsverfahren unterziehen. Militarismus und Nationalsozialismus prägten die alten Schulbücher. Auch Filme und Fotos mussten von der Militärregierung genehmigt werden: „Heimkehr ins Reich“, „Olympische Spiele“ und „Arbeitsdienst“ wurden verboten.

Die Erstklässler wurden erst zu Ostern eingeschult, sonst starteten die Grundschulen zum Oktober. 105 Lehrkräfte – davon 35 „Parteigenossen ohne Amt“ – unterrichteten rund 6000 Flensburger Kinder. Rund ein Drittel stammte aus Ostpreußen, Pommern oder Schlesien. Den Auftakt bildete eine Religionswoche, zu der ein Schulgesangsbuch herausgegeben wurde. Für die Berufsschulen wurden Handwerksmeister und Ingenieure gewonnen. „Die Deckung des Lehrerbedarfs aus Schleswig-Holstein ist nicht möglich“, erklärte Schulrat Dr. Swane. „Lehrer aus dem Osten sind abzulehnen.“ Schließlich erlebte am 30. November 1945 die Aula der Goethe-Schule die feierliche Wiedereröffnung der Flensburger Oberschulen.

In der Diskussion befand sich damals die Einführung eines dänischen Sprachunterrichts an allen Schulen. Im Magistrat der Stadt Flensburg hieß es: „Man betrachtet diese Maßnahme nicht vom Gesichtspunkt der Grenzpolitik aus, sondern vom Gesichtspunkt der Handelspolitik.“ In jedem Fall waren die dänischen Einrichtungen die Vorreiter in Flensburg. Bereits am 17. September unterrichteten dänische Volksschulen und Duborgskolen – also zwei Wochen vor allen anderen – 1000 dänische Kinder und Jugendliche. Sie lockten mit Milch und belegtem Brot zum Frühstück.

Die Lebensmittelversorgung

Die offizielle Tagesration eines „Normalbürgers“ betrug damals 1200 Kalorien, was in etwa fünf Scheiben Brot, zehn Gramm Fett und ein Glas Milch umfasste. Dieser Wert wurde oft nicht mal zur Hälfte erreicht. Die Zahl der zu ernährenden Personen hatte sich in Flensburg binnen weniger Monate nahezu verdoppelt. Ende November 1945 ging die Stadt Flensburg von 135.000 Menschen aus. Das Flensburger Volksspeisewerk versorgte in elf Küchen täglich rund 6000 Personen: Flüchtlinge, Ausgebombte oder alleinstehende Berufstätige. Die von den Lebensmittelkarten erfassten Leistungen wurden offenbar weitgehend erfüllt. Speisekartoffeln hingegen konnten kaum für den Winter eingekellert werden. Der Import von Kohl und anderen Gemüsearten litt unter dem Treibstoffmangel. Die Stadt plante für den nächsten Frühling einen größeren Gemüseanbau. „Das ist eine Arbeitsgelegenheit für viele entlassene Arbeitskräfte“, meinte Bürgermeister Christian C. Christiansen.

Die allgemeine Not war Nährboden für Kriminalität. Der Schwarzmarkt florierte. Im Oktober kontrollierten deutsche Beamte und vier britische Militärpolizisten allein 60 Personen auf dem Alten Friedhof. Wenige Tage zuvor wurde eine zehnköpfige Diebesbande festgenommen, und 300 Packungen Butter sichergestellt. Und wer beim „Schwarzschlachten“ von Schweinen oder Rindern erwischt wurde, riskierte eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr.

Kleidung und Wohnen

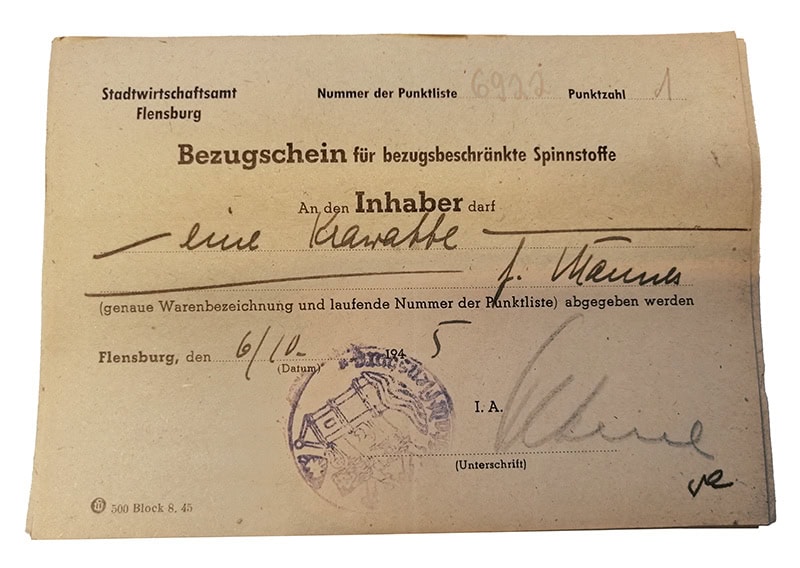

Die Stadtverwaltung beobachtete eine Zunahme von Infektionskrankheiten wie Typhus und einen Textilmangel. Deshalb bereitete sie für den Winter eine Kleidersammlung vor – bevorzugt für Flüchtlinge, noch anwesende Zwangsarbeiter, Krankenhäuser und in Flensburg gestrandete Soldaten. Auf der Liste: Bettwäsche, Wolldecken, Socken, Mützen und Oberbekleidung für Kinder, Frauen und Männer. Man hoffte, dass der Bevölkerungsdruck schon bald etwas abnehmen würde. Am 26. November 1945 verließ ein Sonderzug den Flensburger Bahnhof: 500 ledige Männer rollten ins Ruhrgebiet, wo sie als Bergarbeiter eingesetzt werden sollten. Tags darauf notierte die Stadtchronik: „Bislang 1541 Meldungen aus Flensburg für Abtransport nach Berlin und Sowjetzone“.

Diese beiden Ereignisse konnten den bescheidenen Flensburger Lebensstandard kaum verbessern. Errechnete das Wohnungsamt im Jahr 1939 noch 10,4 Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf, waren es im Herbst 1945 nur 5,3. Ein Durchschnittswert ohne qualitative Note, denn auch Bodenkammern und Notbaracken flossen in diese Statistik ein. Im Oktober wurden in Flensburg 147 sogenannte Behelfsheime fertig, 45 befanden sich noch im Bau. Ein Schwerpunkt war die Ostseite der Förde. „Die Militärregierung sieht ganz Mürwik als Flüchtlings- und Ausländerlager vor“, hieß es im Magistrat.

Kultur für Flüchtlinge und Briten

In der unteren Friesischen Straße befand sich die Gaststätte „Sanssouci“. In der hatte sich einst die Wehrmacht einquartiert, und sie in einem schlechten Zustand hinterlassen. Dann wurden dort bis zu 200 Flüchtlinge untergebracht. Inhaberin Maria Rassow forderte Ende Oktober 1945 von der Stadt eine Ausgleichszahlung für Geschirr, Gläser und Wäsche: „Es wurde und wird alles, aber auch restlos alles gestohlen.“ Eine Rattenplage, fensterlose Räume, ein schwer beheizbarer Saal und eine hohe Brandgefahr durch improvisierte Kochstellen prägten einen extremen Alltag. Das Quartiersamt stellte fest: „Alles, was nicht niet- und nagelfest war, wurde in Öfen verbrannt oder verschleppt.“ Nur einmal erinnerte das „Sanssouci“ mit einem Varieté an seine frühere Glanzzeit. Die Kinder saßen auf den Betten im großen Saal, ihre Eltern dazwischen auf dem Parkett. Alle freuten sich über Kosakentänze, einen Musikclown und Zaubertricks. In jenen Monaten wurden die Kultur und das gesellschaftliche Leben wieder hochgefahren. Seit Mai 1945 hatte auf den Ankündigungsplakaten für das Kino „Colosseum“ (Große Straße) und das Stadttheater gestanden: „Zivilisten kein Zutritt“. Ausschließlich britische Soldaten durften die Gastspiele des „Army Welfare Services“ oder der Artistengruppe „Charivari“ besuchen. Ab Anfang Juli hatte das „Flensburg municipal orchestra“ seine Sonntagsauftritte. Otto Miehler hatte es auf Wunsch der Militärregierung aufgebaut, wobei Noten und Instrumente irgendwie aufgetrieben werden mussten.

Öffentliches Kulturleben

Ab Mitte September 1945 durfte die Zivilbevölkerung wieder am öffentlichen Musikleben teilhaben. Eine Klassik-Konzertreihe in der Sporthalle der Mürwiker Marineschule wurde wegen der großen Nachfrage zwei Mal wiederholt. Vier Wochen später war das Deutsche Haus kein Lazarett mehr und meldete sich mit der Beethoven-Sinfonie „Eroica“ zurück. Im November hatten die Hamburger Philharmoniker, ein polnisches Theater aus Flensburg, die lettische Kammermusik-Vereinigung und ein Berliner Pianist ihre Auftritte – vor bis zu 1600 Zuhörern im Deutschen Haus. Die Menschen waren kulturhungrig, wünschten Ablenkung vom tristen Alltag.

Die „Notgemeinschaft der Schauspieler“ vom besetzten Stadttheater und das Ensemble der Niederdeutschen Bühne traten zunächst nur in Lazaretten in Erscheinung. Am 2. November 1945 leitete die Komödie „Hochzeitsreise ohne Mann“ die neue Spielzeit ein – im Deutschen Haus. Der „Circus Belli“ lud mit sechs Vorstellungen die Zivilbevölkerung erstmals wieder ins Stadttheater ein. Beliebt war auch das Varieté „Pikass“ in der „Neuen Harmonie“ – mit Tanz, Komik und etwas Akrobatik.

Kino und Sport

Seit Ende August gab es Konzessionen für die Kinos, die zumeist leicht verdauliche deutsche Unterhaltungskost der letzten Kriegsjahre zeigten. Den Anfang machte das Capitol-Filmtheater in der Neustadt. Am 2. September 1945 folgte auf einen kurzen Tierfilm der Streifen „Reise in die Vergangenheit“. Drei Wochen später war die durch einen Bombentreffer zerrissene Decke des Saales „Mürwiker Lichtspiele“ saniert. „Wie konntest du, Veronika!“, hieß der erste Film. Auch die Roxy-Filmbühne in der Norderstraße („Familie Buchholz“), das Colosseum („Sophienlund“) und das Holm-Theater („Die Zaubergeige“) waren wieder in Betrieb. Als Vorfilm lief zumeist eine Wochenschau mit Nachrichten aus aller Welt.

Auch der Sport erwachte. Anfang Oktober 1945 entfaltete sich bei herrlichem Wetter vor Tausenden von Zuschauern im Stadion eine Länderspiel-Kulisse, als eine britische Militärmannschaft die Fußballer des FC Union mit 3:2 bezwang. Ende November organisierte der Flensburger Turnerbund ein erstes Hallenhandball-Blitzturnier in der Exerzierhalle der Duburgkaserne. Beim 9:7-Finalsieg der ersten FTB-Mannschaft drängten sich die Schaulustigen in jede Ecke. Der Andrang war dennoch nicht so groß wie beim Jahrmarkt, der seinen festen Standort behalten sollte. Der Magistrat versicherte: „Die Exe soll ein freier Platz bleiben, er wird nicht mit Baracken bebaut.“

Text: Jan Kirschner

Titelfoto: Stadtarchiv Flensburg