Aus Tarup in die Welt und zurück nach Flensburg

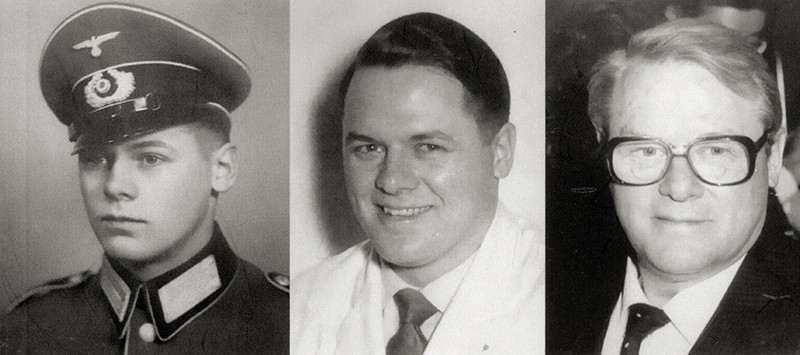

Mir sitzt eine wahrhaft imposante und beeindruckende Erscheinung gegenüber: Doktor Heinrich Petersen! Wir sind an einem grauen und regnerischen Tag in Glücksburg in seiner Wohnung zum Gespräch verabredet. Dr. Petersen hat sich für den Anlass gut angezogen, sitzt mir in weißem Oberhemd, Krawatte, Jackett und Tuchhose gegenüber. Er ist durchaus von seinem bemerkenswert langen Leben gezeichnet. Das steht ihm allerdings gut zu Gesicht. Immerhin befindet er sich aktuell gerade in seinem ersten „dreistelligen“ Lebensjahr – nachdem er vor gut einem Vierteljahr seinen 100. Geburtstag im Kreise seiner Familie und vieler Freunde feiern durfte.

Man hat mir im Vorwege gesagt, dass er zwar körperlich dem Alter etwas Tribut zollen musste, aber geistig und sprachlich in allerbester Verfassung sei. Dieser Einschätzung kann ich nur aus vollem Herzen zustimmen. Es war schon erstaunlich, was mein Gegenüber alles aus dem Gedächtnis heraus und spontan zu erzählen wusste, dabei mit Namen, Ortsangaben, Gegebenheiten und Lebenssituationen bestens zurechtkam.

Sein langes und sehr bewegtes, abwechslungsreiches Leben könnte leicht mehrere Bücher füllen – das tut es im Übrigen auch. Zwei Bücher hat er als Co-Autor mit seinem Sohn bereits verfasst und veröffentlicht, an weiteren ist er augenblicklich dran, wie er mir versicherte.

Ich werde mich bemühen, die wesentlichen Ereignisse aus seinem Leben chronologisch darzustellen.

Kindheit in Tarup

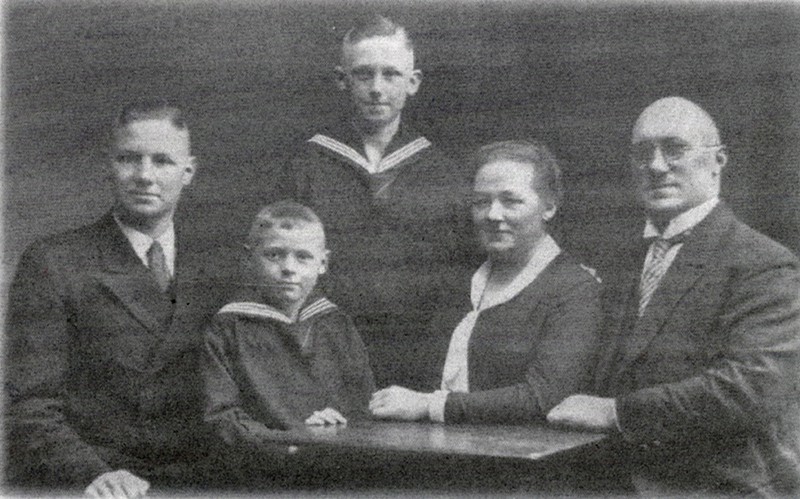

Am 8. Dezember 1923 erblickte Heinrich Petersen das Licht der Welt. Seine Eltern lebten zu jener Zeit in Tarup, damals als eigenständiger Ort direkt vor den Toren der Stadt Flensburg gelegen. Der kleine „Heinz“ war der dritte Sohn des Dorfgendarms Heinrich Petersen. Die Eltern kamen aus einfachsten bäuerlichen Verhältnissen. Sie heirateten im August 1914, noch bevor Vater Heinrich als Soldat in den Ersten Weltkrieg ziehen musste. Der erste Sohn des frisch vermählten Paares wurde bereits im November des gleichen Jahres geboren, eine Tatsache, die der Mutter zeitlebens peinlich war. Nach Rückkehr aus dem Krieg wurde der Vater auf den Gendarmposten in Tarup versetzt, als seine zweite Verwendung nach einer kurzen Episode in Poppenbüll (Eiderstedt).

Der kleine Heinz – so wurde er später nur gerufen – wuchs heran, wurde nach anfänglichen Problemen wegen fehlender Muttermilchzufuhr alsbald ein gesunder und „propperer“ Junge. Das lag auch an der guten Milch der eigens gekauften Kuh, die im Bäckerweg hinter dem eigenen Haus im Garten der Familie gehalten und aufgepäppelt wurde. Der noch kleine Heinz war wie seine älteren Brüder wissbegierig und neugierig aufs Leben. Die drei Jungs erlebten gemeinsam mit unzähligen Nachbarskindern eine schöne und meist sorglose Kindheit im ländlichen Tarup. Mit 6 Jahren wurde Heinz in die damals dreiklassige Volksschule Adelby eingeschult. Bei einem Fräulein Heißmann lernte er das ABC und das kleine 1×1. Heinz war ein talentierter Schüler, dem beinahe alles sofort zuflog – bis auf das Zeichnen und Malen. Die schulische Idylle in Adelby ließ er dann im Alter von 10 Jahren hinter sich.

Der Junge wächst heran

Mit zehn Jahren wechselte er die Schule, besuchte jetzt die OR II – die Oberrealschule 2, die heutige Goetheschule. Die OR I war seinerzeit die Schule auf dem Museumsberg, heute Teil des dortigen Museums. Ostern 1933 wurde Heinz Teil der Klasse Sexta A, in die anfangs beinahe 40 Schüler gehörten.

Zu seinem Glück hatte man kurz zuvor die Aufnahmeprüfungen für weiterführende Schulen abgeschafft. „Von Begriffen wie Substantiv, Prädikat und Adjektiv hatte ich noch nie gehört“, schmunzelt unser Protagonist. Dafür gab es jedoch für jede Klassenstufe farblich unterschiedliche Schulmützen, die von den Schülern getragen werden mussten. Als jedoch die neuen Machthaber sich auch um die Ordnung an den Schulen kümmerten, wurden diese als vermeintliche Statussymbole abgeschafft.

Im ersten Jahr an der OR II merkte der Sextaner schnell, welche Wissensdefizite er aus der Grundschule mitführte. Das erste Diktat wurde als 3- (Drei Minus) benotet – damals war die Note 4 als schlechteste Bewertung ein „Ungenügend“. Dank häuslicher Nachhilfe durch seinen Vater holte Heinz Versäumtes jedoch recht schnell auf. So hatte er mit zunehmender Zeit an jener Schule immer weniger Probleme mit dem Lehrstoff.

Neben der ersten Fremdsprache „Französisch“ wurde als zweite Sprache „Latein“ unterrichtet – später die Voraussetzung überhaupt für die Aufnahme eines Medizinstudiums. Die Fähigkeiten und Qualitäten der Lehrkräfte waren damals genauso unterschiedlich wie die ihrer Schüler. „Meine Lateinlehrer waren nicht besonders gut, wir lernten wenig, schrieben dafür aber stets gute Noten“, weiß Heinrich Petersen zu erzählen.

Die Politik hielt alsbald auch Einzug in diese Schule: So beschloss der Magistrat der Stadt Flensburg im September 1933, die Schule in „Adolf-Hitler-Schule“ umzubenennen. Zudem wurde ein neuer Schulleiter und Direktor eingesetzt.

Wegen der Versetzung des Vaters auf einen Gendarmposten im nordfriesischen Achtrup im Jahr 1939 war Heinz für die letzten zwei Schuljahre nun als Fahrschüler unterwegs, fuhr täglich morgens mit der Eisenbahn nach Flensburg zur Schule und nachmittags wieder zurück.

Im Sommer 1940 reiste Heinz‘ Klasse zum letzten Mal ins Landschulheim der Schule nach Ulsnis an der Schlei. Das sollte die letzte unbeschwerte Lebensphase mit viel Sport, Spaß und Schabernack für Heinz und seine Klassenkameraden für sehr lange Zeit bedeuten.

„Ich gehörte leistungsmäßig meistens zum Mittelfeld der Klasse“, so Heinrich Petersen. „Meine Schulnoten waren daher durchweg durchschnittlich, so auch in meinem Abschlusszeugnis für das sogenannte Not-Abitur, das ich im Sommer 1941 ablegte. Das Not-Abitur galt als bestanden mit der Versetzung in die Klassenstufe „Obersekunda“ (11. Klasse). Nur ein „Ungenügend“ in Französisch trübte den guten Eindruck in jenem Zeugnis, übrigens eine Note, die ich stets als ungerecht empfand. Mit der schlechten Note wollte uns der damalige Schulleiter, „Chef Meier“ genannt, dazu zwingen, die unregelmäßigen Verben besser zu lernen. Er fragte diese täglich ab, und wer nur einen Fehler machte, wurde sogleich mit einer „5“ bestraft. So wurde jedem Schüler die Freude an der Fremdsprache genommen.“

Der Ernst des Lebens: Heinrich meldet sich freiwillig zur Wehrmacht

Im Gegensatz zu vielen Klassenkameraden, die sich ebenfalls freiwillig zum Wehrdienst meldeten, ging Heinrich nicht zur Marine, sondern meldete sich zum Infanterieregiment 26 in Flensburg. Wie beinahe alle Heranwachsenden hatte das NS-Regime auch Heinz längst vereinnahmt. Er war in seiner Schulzeit aktiv beim Jungvolk, bei den sogenannten „Pimpfen“, die in ihrer Freizeit viele Aktivitäten wie Sport, Pfadfinder sein usw. betrieben – für die damalige Jugend eine attraktive und begeisternde Freizeitbeschäftigung.

Bei fast allen Deutschen war in jenen Jahren eine Art Aufbruchsstimmung zu spüren, unter der Führung von Hitler ging es den Menschen in Deutschland nach jahrelanger Krisenzeit endlich wieder besser, zudem war das Nationalbewusstsein wieder hergestellt nach verlorenem Krieg und jahrelanger wirtschaftlicher Unterdrückung durch die einstigen Siegermächte.

Die Entscheidung für das IR 26 in Flensburg traf der frischgebackene Abiturient bewusst, waren doch schon seine beiden älteren Brüder Willi und Kalli dort zum Wehrdienst angetreten. Im Sommer 1941 trat Heinrich seinen Militärdienst an, wurde direkt zur Offiziersausbildung nach Lüneburg eingezogen. Schon im August traf die Familie ein schwerer Schicksalsschlag, der Vater war plötzlich verstorben. „Ich erhielt eine Woche Sonderurlaub für das Begräbnis. Das war damals nicht selbstverständlich“, erzählt uns Heinrich.

„Die Grundausbildung für die spätere Laufbahn eines Infanterieoffiziers und die des Sanitätsoffiziers war kein Zuckerschlecken. Wir wurden körperlich stark gefordert, zudem waren einige Ausbilder das, was man heute wohl als „Schleifer“ bezeichnen würde. So wurden wir von einigen Vorgesetzten regelrecht schikaniert, und ich beschloss für mich nach Beendigung der anstrengenden Ausbildung:

So wirst du niemals deine untergebenen Soldaten behandeln! Den übelsten Schleifer haben wir aber drangekriegt: Es sollte einem Kameraden der „heilige Geist“ verpasst werden. Nun wurde von uns als „Opfer“ ein Kamerad ausgeguckt, dessen Vater in einer anderen Division als Offizier eingesetzt war. Der beschwerte sich anschließend über das Verhalten gegenüber seinem Sohn, mit dem Ergebnis, dass unser „Schikanier-Uffz.“ sofort unehrenhaft entlassen wurde!“

Anmerkung: „Heiliger Geist“ bedeutete früher im „Barras-Deutsch“ die nächtliche Prügelstrafe für diejenigen Kameraden, die sich unbeliebt gemacht haben, und wurde gern gegenüber den schwächeren Kameraden angewandt …

Die Kriegszeit in Russland

Zur ersten sogenannten Frontbewährung ging es im Frühjahr 1942 für Heinrich als Bestandteil des Füsilier-Regiments 26 in den Krieg nach Russland, in den Kessel von Demjansk. Er und seine Kameraden hatten viele teils abenteuerliche Erlebnisse zu bestehen, wie etwa den ersten Flug in einer Transportmaschine bei stürmischem Wetter, bei dem selbst dem Piloten die Knie schlotterten. Waren in den ersten zwei Kriegsjahren noch alle Deutschen euphorisch ob der Erfolge der Wehrmacht, begann sich im Jahr 1942 das Kriegsglück allmählich zu wenden.

Zur weiteren Offiziersausbildung wurde er an die Kriegsschule ins damals noch nicht vom Krieg gezeichneten Dresden abkommandiert. Zum 1. Dezember 1942 wurde Heinrich zum Leutnant befördert, im Alter von 18 Jahren. Ein Lehrgang zur Führung einer Kompanie folgte, der neben der militärischen Schulung noch genügend Raum und Zeit ließ, um abends und an freien Wochenenden das nahe gelegene Berlin aufzusuchen und dort die kulturellen Vorzüge der deutschen Hauptstadt zu genießen. Nach dem Ausbildungsende wurde er bereits ein halbes Jahr später als Kompanieführer beim IR 26 eingesetzt und wurde als solcher an die Ostfront in den Krieg nach Russland geschickt. Dort sollte er eine ganze Zeitlang eingesetzt werden, erneut direkt an der Front, und ebendort den heftigen Angriff der Roten Armee im August 1943 hautnah miterleben. Den heranstürmenden Russen fast Auge in Auge gegenüberstehend, erlebte unser Protagonist so ziemlich alle Schrecklichkeiten, die ein Krieg so mit sich bringen kann. Die Umstände meinten es allerdings insofern gut mit ihm, dass er diese Zeit überlebte. Ihm kam außerdem das Glück zur Hilfe, dass er jeweils über Weihnachten und den Jahreswechsel die Feiertage auf Heimaturlaub verbringen durfte.

Zu Beginn des Jahres 1944 verlegte seine Truppe zurück ins Kurland. Der Rückzug ins Baltikum ging einher mit den zunehmenden Niederlagen der Wehrmacht in Russland.

Die erste Verwundung

Die Rote Armee drängte nach Westen, das Kriegsglück wandte sich immer mehr gegen die deutsche Wehrmacht. Heinrich Petersen, von seinen Vorgesetzten stets nur „Pet“ genannt (weil er so seine Anordnungen und Befehle unterschrieb), erreichte bald mit seinen zurückweichenden Truppen wieder deutsches Gebiet. Dort erlitt er seine erste Kriegsverwundung. Ein Granatgeschoss der Russen explodierte in seiner unmittelbaren Nähe, ein Granatsplitter drang in seine Schläfe ein, ein weiterer traf die Unterlippe, ein dritter einen Fuß. Ein in der Nähe stehender Arzt versorgte sogleich die Verletzung an der Schläfe und sagte ihm, es sei nicht so schlimm: „Das wird schon wieder.“

Eine ordnungsgemäße Wundbehandlung fand jedoch nicht statt, das Feldlazarett musste noch vor der geplanten OP wegen der anrückenden Russen zügig geräumt werden, so wurde Heinrich auf einer wahren Odyssee kreuz und quer durch Deutschland per Zug verlegt, bis er schließlich ins rheinische Jülich gelangte. Dort wurde er, nach mehreren Wochen praktisch ohne ärztliche Versorgung, schließlich an der Schläfe operiert. Die lange nicht behandelte Verletzung hatte sich allerdings mittlerweile in eine schwere Erkrankung – einschließlich Hirnhautentzündung – ausgeweitet. Über einen Umweg nach Gotha kam er letztlich nach Flensburg ins Marinelazarett (die spätere Klinik Ost in Mürwik). Hier erfuhr er endlich eine gute und fachgerechte Behandlung und erholte sich schließlich von der schweren Verwundung und den OP-Folgen. Im anschließenden Erholungsurlaub verschlug es ihn in eine spezielle Genesenen-Kompanie nach Lübeck. Dort war er als gerade einmal 19-jähriger Leutnant unter anderem damit beschäftigt, verstorbene Kameraden würdig zu bestatten – was ihm wohl nach Meinung der an den Zeremonien teilnehmenden Kameraden ganz gut gelang.

Die zweite Verwundung

Nach einigen weiteren Stationen kam er als Teil der 2. Marineinfanterie-Division schließlich nach Ostfriesland. Hier übernahm der Oberleutnant Heinrich Petersen bald sogar die rund 1.000 Mann starke Einheit als Kommandeur. Seine erste Amtshandlung war, den Leuten wieder anständiges Essen zu besorgen. Dort – unweit des Englischen Kanals, erlitt er seine zweite Verwundung. In der Nähe des Dorfes Holte, unterwegs auf Streife, trafen sie unvermutet auf kanadische Panzer. Beim Rückzug verspürte er plötzlich einen heftigen Schlag im linken Unterarm. Die Wunde blutete stark, Heinrich hatte einen Durchschuss im Arm erhalten. Die Verwundung geschah Ende April 1945, er wurde umgehend ins Lazarett nach Varel verlegt, der Krieg war für unseren Protagonisten somit beendet. Die Zustände im Lazarett waren zu jener Zeit katastrophal, für etwa 1.900 Verwundete stand dort gerade einmal ein einziger Chirurg zur Verfügung. Das Kriegsende erlebte er dort auf dem Krankenlager. Das Lazarett wurde kurz nach seiner Einlieferung an die Kanadier übergeben, jedoch weiter von deutschen Ärzten und Krankenschwestern betrieben. Man kümmerte sich rührend um ihn, insbesondere die Stationsschwester tat sich dabei hervor. Vor und nach jeder OP, von denen er insgesamt zwölf (!) über sich ergehen lassen musste, sorgte sie für den Transport in den OP-Raum und anschließend wieder zurück. Letztlich waren die ärztlichen Bemühungen um den Erhalt des Unterarms erfolglos. „Als ich aus der Narkose erwachte, schilderte mir ein sichtlich geknickter Operateur, dass er den Arm nicht hatte retten können. Ich war jedenfalls froh, dass das Martyrium mit den unerträglichen Schmerzen erst einmal ein Ende hatte“, schildert Dr. Petersen die Umstände um die Amputation. Ende September 1945 wurde er schließlich aus dem Lazarett und gleichzeitiger Kriegsgefangenschaft entlassen und kam zu seiner Mutter zurück, die mittlerweile in Husbyholz lebte. In der gut halbjährigen Zeit im Lazarett bekam er auch gelegentlich mal Besuch, so war einmal sogar sein Bruder Willi bei ihm. Diesem erzählte er damals das erste Mal von seinem Wunsch, später Medizin studieren und Arzt werden zu wollen. Sein zweiter Bruder Kalli galt seit 1943 in Rumänien als vermisst und ist offensichtlich dort gefallen.

Den Krieg überlebt

Zurück im Großraum Flensburg, stellte er mit Erstaunen fest, dass die nördlichste Stadt Deutschlands wegen der vielen Flüchtlinge – mehrere 10.000 Menschen waren es wohl – mächtig groß geworden war. Sein persönliches Kriegsfazit lautete: Zwar körperlich beeinträchtigt, war es doch ein großes Glück für ihn, im Gegensatz zu vielen anderen Deutschen zum einen diese prägende Zeit überlebt zu haben, zum anderen auch die eigene Heimat nicht verloren zu haben.

Nun war unser Protagonist wieder Zivilist, ein freier Mann, allerdings vom Krieg gezeichnet.

Gleich im Monat Oktober 1945 meldete Heinz sich an seiner alten Schule zurück, der Goetheschule. Dort traf er seinen einstigen Lehrer Hans Brodersen, der jetzt als kommissarischer Schulleiter fungierte. „Ich besuchte bei meinem alten Lehrer nun diverse „Kurse“, war quasi wieder als Schüler an die ehemalige Schule zurückgekehrt.“

Der Hintergrund dieser Rückkehr war ein ganz existenzieller: Das einstige Not-Abitur reichte nicht zu einer späteren Zulassung zu einem Studium. „So nahm ich nach über 4 Jahren Abwesenheit wieder meine Schülertätigkeit auf“, schmunzelt unser Protagonist. Er schaffte mit diesem Einsatz schließlich Ende März 1946 das ersehnte „richtige“ Abitur, glänzte dabei als ein guter Schüler mit ordentlichen Noten. Bemerkenswert dabei eine besondere Notengebung: In Mathematik langte es nur zu einer „Drei“. Die Begründung für diese Note lautete: „Ausführung gut, doch im zeichnerischen Teil sind Defizite offensichtlich“ – so stand es tatsächlich unter der Arbeit. Dass er im Krieg einen Unterarm eingebüßt hatte, er mit Zirkel und Geo-Dreieck als Einarmiger große Probleme hatte, war für die Benotung scheinbar nicht relevant – heute wäre so eine Begründung sicher ein Skandal! Übrigens musste Heinz nach geschafftem Schulabschluss noch zwei weitere Operationen über sich ergehen lassen.

Das Medizinstudium

Nun war der frischgebackene Abiturient (fast) am ersehnten Ziel, wollte sein Medizinstudium an der Uni in Kiel aufnehmen. Allerdings saß im Kultusministerium in Kiel ein Dezernent, der kurzerhand die Schulnoten aller schleswig-holsteinischen Abiturienten um zwei Noten herabsetzte. Das bedeutete für Heinz, der mittlerweile als Gasthörer in Kiel unterwegs war, dass er noch vor Antritt des regulären Studiums zwei sogenannte „Fleiß-Prüfungen“ abzulegen hatte, in denen er seine Studienfähigkeit nachzuweisen hatte. Doch auch diese Hürde meisterte er souverän, konnte im Herbst 1946 dann – endlich – als „ordentlicher“ Student sein Medizinstudium aufnehmen.

„Trotz dieser Anfangsschwierigkeiten habe ich im Laufe des Studiums sämtliche akademischen Prüfungen mit besten Noten bestanden“, ist Heinrich zu Recht stolz auf seine damaligen Leistungen. Galt es für viele aus der Mittelschicht damals noch als unmöglich, ein Studium zu finanzieren, erfuhr Heinz zufällig, dass der Staat für schwer kriegsbeschädigte Studenten Studienbeihilfen zahlte. „So hatte ich finanziell keine Sorgen. Und überhaupt: Trotz meiner Behinderung brauchte ich nie fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich ließ mir eine Spezialprothese bauen, mit der es mir möglich war, selbst im Anatomiekurs feinste Nervenfasern zu präparieren. Meine späteren Tätigkeiten als Facharzt konnte ich stets problemlos mit nur einer Hand bewältigen.“

Die Studienzeit in Kiel hat unser Gesprächspartner durchaus geschätzt und genossen. Er war nacheinander in mehreren privaten Studentenunterkünften untergebracht. Damals vermieteten Einheimische jeweils ein Zimmer an mehrere Studenten, fast immer in Vollpension. So war Heinrich erst in der Esmarchstraße bei Else Müller, anschließend am Jungfernstieg bei Frau Pässler und zuletzt in der Seelandstraße bei den Altmanns untergekommen – dort war es „Spitze“, wie er lächelnd betont. Heinz schloss sein Medizinstudium im Jahr 1952 mit der Note „Eins“ ab.

Die ersten Arzt-Jahre

Seine weitere Ausbildung zum Facharzt für Innere Medizin (Internist) fand beinahe komplett in Kiel statt. Er durchlief an der dortigen Uni-Klinik sämtliche 8 Abteilungen, seinen erforderlichen halbjährlichen Röntgen-Nachweis erbrachte er allerdings am Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster. Hatte er noch die ersten 18 Monate in Kiel praktisch umsonst gearbeitet, „kam ich noch in meinen Kieler Zeiten durch günstige Umstände in den Genuss eines Gehaltes etwa in Höhe der Zuwendungen für einen Studienrat“, verrät uns der einstige Jung-Mediziner seine damalige wirtschaftliche Situation.

Privat lief es nun ebenfalls gut für den angehenden Facharzt. Er heiratete seine Jugendliebe Maren und bald darauf, im Jahre 1956, kam das erste Kind auf die Welt; zwei weitere Kinder sollten später noch folgen.

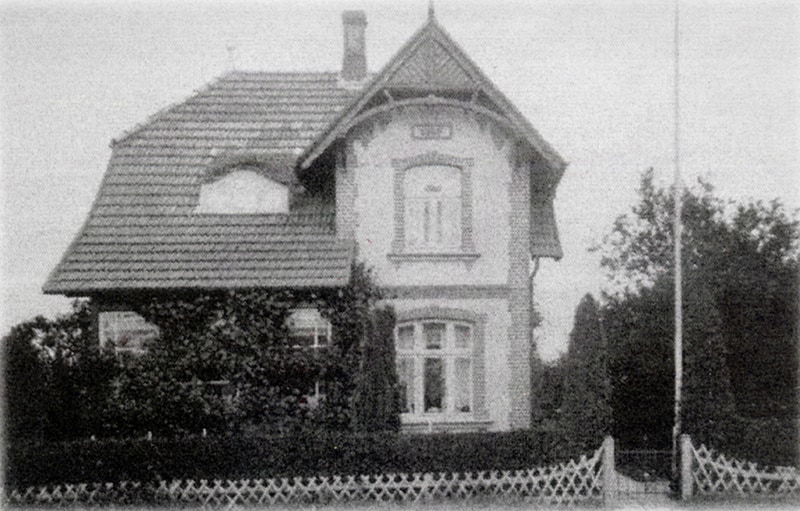

Heinrich Petersen lässt sich in Flensburg nieder

Als nun fertig ausgebildeter Arzt suchte Heinrich eine passende Gelegenheit für die Eröffnung einer eigenen Arztpraxis. Am liebsten wollte er sich in seiner alten Heimat in Flensburg niederlassen. Unterstützung erhielt er dabei von seinem Bruder Willi, der mittlerweile bei der Stadt Flensburg als Beamter wirkte und später im hiesigen Rathaus als Obermagistratsrat seine Karriere beendete. Die Brüder wurden fündig, hatten ihr Auge auf ein brach liegendes Grundstück in der Bismarckstraße geworfen, beinahe direkt gegenüber der Parsevalstraße. Auf besagtem Grundstück stand nach heftigen Regenfällen allerdings stets eine riesige Pfütze, weshalb einige Freunde und Bekannte davon abrieten, dort zu bauen. Doch die Petersens kannten auch den zuständigen Makler, erzielten einen fairen Preis, kauften schließlich das Grundstück für 10 D-Mark pro qm. Nach dem Erwerb haben sie das Stück Land noch zwei Jahre lang erst einmal als Schrebergarten genutzt. Der junge Herr Doktor hatte für den Kauf des Landes seine Rente kapitalisieren lassen und konnte so das gesamte Anwesen bar bezahlen. Dann ging es doch los: Das (heutige) Hinterhaus wurde gebaut. Als Architekten und Bauherrn engagierte er den Architekten Grundmann, der damals im noch über 100.000 Einwohner großen Flensburg recht bekannt war und seinerzeit für den Bau vieler Arztpraxen verantwortlich zeichnete.

Ende März 1960 war es dann soweit: Dr. med. Heinrich Petersen eröffnete in Flensburg in der Bismarckstraße 92-94 seine internistische Praxis. Würde sich der Aufwand gelohnt haben?

Die Antwort lautete: Ja!! Der erste Patient ließ nicht lange auf sich warten, „und bereits gegen Mittag des Eröffnungstages waren sämtliche 12 Wartezimmer-Stühle besetzt“, denkt Heinrich Petersen heute noch gern an seinen ersten Tag als Arzt in Flensburg zurück.

Als praktizierender Internist tätig

Die gut besuchte Praxis am ersten Tag war kein Zufallsprodukt. Schnell etablierte sich Dr. med. Heinrich Petersens Arztpraxis in Flensburg, die Zahl der Stammkunden wuchs und wuchs, der „Laden brummte“ und entwickelte sich zu einer Erfolgsgeschichte. So traute sich unser Doktor auch bald, das Gebäude um das sogenannte Vorderhaus zu erweitern. „Wurde anfangs noch viel improvisiert, betrieb ich nach Fertigstellung des nun kompletten Gebäudes in der Bismarckstraße 92-94 bald eine richtig große Praxis“, weiß der Arzt zu erzählen. Der Bann war sozusagen gebrochen, die nun großzügig eingerichtete Praxis wurde sein Zuhause und Arbeitsbereich zugleich, wohnte er doch mit seiner Familie im gleichen Gebäude.

Bis zum Jahr 1986 praktizierte er dort erfolgreich als Internist, beschäftigte teilweise bis zu 14 Mitarbeiter in den vielen Räumlichkeiten, einschließlich Labor. Zehn Jahre lang war er außerdem für die nicht weit entfernte Marine als Marine-Vertragsarzt tätig, später als Senior auch noch acht Jahre lang als sogenannter KV-Vertreter.

Der (Un-)Ruhestand

Im Jahre 1986 ging Heinrich Petersen in den lang geplanten Ruhestand. Das bedeutete allerdings nicht, dass er nun untätig wurde und ein geruhsames Dasein führen wollte. Einige lange geplanten Reisen sollten nun folgen, manche lange brachliegenden Hobbies warteten nur darauf, endlich intensiviert werden zu können. „Zwar dachten meine Kinder wohl: Nach der Übergabe der Praxis kann unser Vater doch gar nicht ohne seine geliebte Arbeit“, doch meine Familie sollte sich in der Hinsicht gewaltig täuschen“, so der ehemalige Arzt.

Schon zuvor jahrelang Mitglied beim hiesigen Verein der Musikfreunde und dort engagiert, ließ er dieses Engagement jetzt wieder aufleben, nahm sogar Kompositionsunterricht.

Und dann gab es ja auch noch seine ureigene Familie, drei mittlerweile erwachsen gewordene Kinder, allesamt beruflich auf den Spuren des Vaters wandelnd. Auch die Kinder waren in ihren Beziehungen nicht untätig, insgesamt sieben Enkelkinder zählte der Opa Heinrich Petersen, die er mit großer Freude heranwachsen sah. Längst hat Heinrich Petersen seinen Altersruhesitz, eine geräumige Wohnung in Glücksburg unweit des Schlosssees, bezogen, lebt dort heute noch weitgehend selbstbestimmt und zufrieden mit sich und seinem Dasein.

Zahlreiche Einheimische treffen ihn regelmäßig auf Glücksburgs Straßen und Wegen, wenn er sich draußen an der frischen und gesunden norddeutschen Luft erholt. „Auch heute noch drehe ich beinahe jeden Tag meine Runde im Rollstuhl durch Glücksburg“, erzählt uns abschließend Heinrich Petersen, „lediglich Schnee, Eis und echtes „Schietwetter“ halten mich davon ab.“ Seinen 100. Geburtstag feierte er im vergangenen Dezember mit rund 140 Gästen in entspanntem und schönem Ambiente in einem Restaurant in Freienwill.

Das Flensburg Journal bedankt sich bei Dr. Heinrich Petersen für ein überaus interessantes und bemerkenswertes Gespräch. Wir wünschen ihm von Herzen weiterhin alles Gute, vor allem Zufriedenheit, Gesundheit und den Erhalt seines phantastischen Gedächtnisses und Erinnerungsvermögens!

Mit Dr. Petersen sprach Peter Feuerschütz

Fotos: Benjamin Nolte, privat