Für einige Zeitgenossen mag der Mückenwald nicht mehr als eine Ansammlung von Bäumen sein, die sich zwischen Alter Ochsenweg und Alter Husumer Weg auf immerhin 25 Hektar erstreckt. Wer aber dort spazieren geht und vielleicht auf einem Weg stehen bleibt, um entspannt durchzuatmen, wird den Aufenthalt in der grünen Lunge von Flensburg-Weiche sicherlich genießen. Keine Frage: Der Mückenwald hat eine wichtige Naherholungsfunktion für den Stadtteil, er birgt aber auch manche Geheimnisse und vergessene Geschichten, die es wert sind, ans Tageslicht geholt zu werden.

Nachträglich genehmigter Holzeinschlag

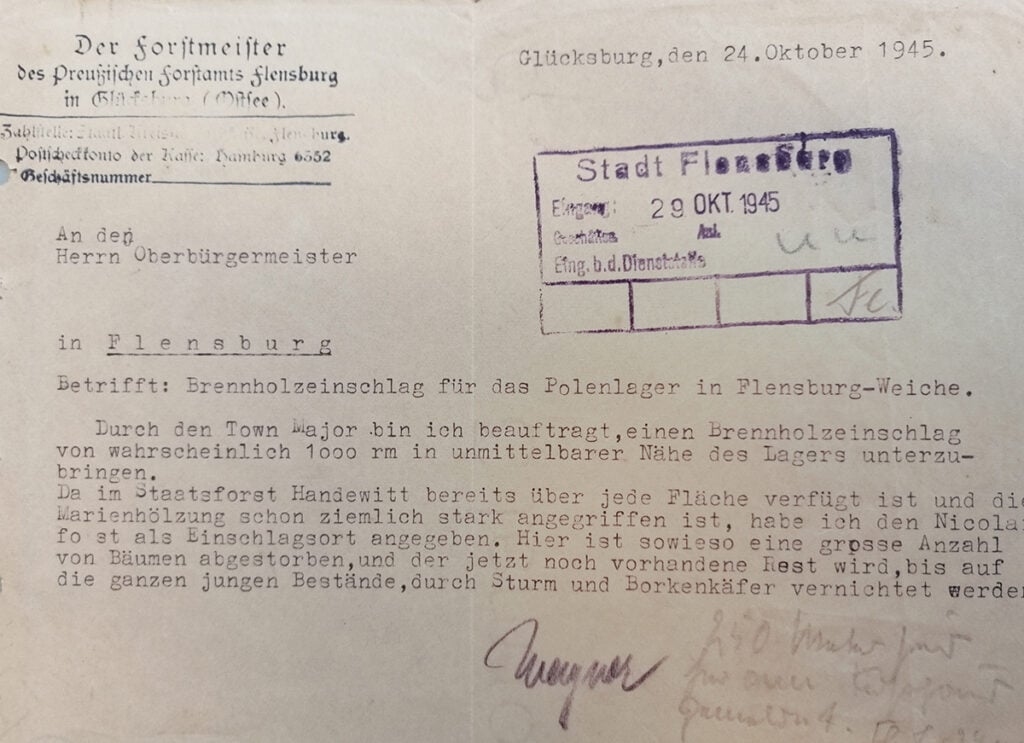

Nach dem Zweiten Weltkrieg war Holz ein sehr begehrter Rohstoff. Eine kontrollierte Forstwirtschaft rückte in den Hintergrund. Stadtrevierförster Wilhelm Culemann war am 12. Oktober 1945 im Mückenwald, der damals noch Nikolaiforst hieß, und stoppte „20 Insassen des polnischen Lagers, die mehrere trockene Fichten umlegten und zersägten“. Die Kriegsgefangenen, die nach Kriegsende nicht ohne weiteres in ihre Heimat zurückkonnten und als „Displaced Persons“ registriert waren, verwiesen auf die Erlaubnis ihres Lagerkommandanten, „an Ort und Stelle – wenn sie in den Baracken nichts mehr zu brennen hätten – Holz zu fällen“. Forstmeister Hans Wagner hatte kurz darauf ein Gespräch mit der Militärregierung und dem Flensburger Bürgermeister. Der „Town Major“ genehmigte einen Brennholzeinschlag von 1000 Raummeter in unmittelbarer Nähe des Lagers. Kein Problem, meinte der Forstmeister: „Es ist sowieso eine große Anzahl Bäume abgestorben. Und der jetzt noch vorhandene Rest wird – bis auf die ganz jungen Bestände – durch Sturm und Borkenkäfer vernichtet werden.“

Ein Wald verschwand

Im Lauf des Winters folgten weitere Genehmigungen für das „Polen-Lager“. Andere Zeitgenossen bedienten sich einfach so. Holz-Diebstahl war an der Tagesordnung. Forstmeister Hans Wagner erkannte, dass der damals 16 Hektar große Nikolaiforst nicht mehr zu retten war. Er schrieb am 14. Februar 1946: „Schon bei Anlage des Flugplatzes wurde der ganze Westrand aufgerissen und jeder Schutz gegen die Westwinde beseitigt. Seitdem stirbt der Bestand von Westen her ab, sodass ich dem damaligen Revierförster Culemann schon vor drei Jahren geraten habe, diese Bestände abzutreiben…“

Eine Baracke in Waldnähe

Stadtrevierförster Wilhelm Culemann war zu diesem Zeitpunkt nicht im Dienst. Er war am 15. Oktober 1945 wegen seiner NSDAP-Mitgliedschaft entlassen worden – auf Anordnung der Militärregierung. Culemann musste seinen Dienstsitz in der Marienhölzung räumen. Er hatte für einen Taubenschlag ein Grundstück gepachtet – ganz in der Nähe des Mückenwaldes. Dort entstand eine Baracke, in der der Beamte mit Frau und fünf Kindern lebte. Als er kurz darauf zwei Kühe zu einem offenbar überhöhten Preis verkaufte, wurde Wilhelm Culemann wegen „böswilliger Bedarfsdeckungsgefährdung in zwei Fällen“ zu einer Haftstrafe verurteilt. 1948 entlastete ihn die Spruchkammer im Entnazifizierungsverfahren. Daraufhin wurde er im Gartenbauamt der Stadt Flensburg beschäftigt.

Fischen, Rutschen und Baden

1946 wurde der Mückenteich vermessen: 8530 Quadratmeter. Das stille Gewässer wurde an eine Fischräucherei (H.A. Schmidt Söhne, Schiffbrücke) verpachtet. Die Auflagen der Stadt: Der Mückenteich war im Winter als Eisbahn freizuhalten, und Luftlöcher mussten vom Pächter gesichert werden. Im Sommer badeten Kinder im See, während die Engländer ihr kleines Schwimmbecken in den Mückenteich entwässerten. Der städtische Baurat Martin stellte in diesem Zusammenhang fest: „Die ganze Entwässerung von Flensburg-Weiche bedarf der Regelung.“

Kartoffeln und Lupinen

Im Herbst 1947 nahm der Lohndrescher Wilhelm Möller zehn Hektar unter den Motorflug. Der Nikolaiforst galt inzwischen als „Vollumbruch“. „Wilde Rodungen“, so der Forstmeister, hätten große Löcher im Erdreich verursacht. Kurz darauf folgten weitere Baumfällungen, um „diese dem Diebstahl zu entziehen“. Im Herbst 1948 planierten zehn Strafgefangene die noch vorhandenen Stubbenlöcher. Die nun freien Flächen dienten vorerst der Landwirtschaft: Kartoffeln, Hafer und Lupinen.

Ein Neubeginn

Bereits am 8. Mai 1947 hatte eine Delegation der Stadt die Flächen besichtigt. Das Thema: eine Neuaufforstung. Der neue Stadtförster Otto Clausen ließ große Teile des Mückenwaldes mit Fichten und Lärchen aufforsten – hauptsächlich im Frühling 1951. Helmut Linda, Kreisvorsitzender beim damaligen „Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten“ protestierte: „Es ist eine persönliche Schikane, die Lebensinteressen und den Lebensraum der Heimatvertriebenen zu beschneiden.“ Hintergrund: Das 3,5 Hektar große Gartenland des Flüchtlingslagers „Flensburg-Weiche II“ reichte bis an das Ufer des Mückenteichs. Förster Otto Clausen vermutete als Motiv für diesen Vorwurf eine „persönliche Revanche“, da er kurz zuvor den Hund von Helmut Linda erschossen hatte.

Text: Jan Kirschner

Foto: Jan Kirschner