Für einige Zeitgenossen mag der Mückenwald nicht mehr als eine Ansammlung von Bäumen sein, die sich zwischen Alter Ochsenweg und Alter Husumer Weg auf immerhin 25 Hektar erstreckt. Wer aber dort spazieren geht und vielleicht auf einem Weg stehen bleibt, um entspannt durchzuatmen, wird den Aufenthalt in der grünen Lunge von Flensburg-Weiche sicherlich genießen. Keine Frage: Der Mückenwald hat eine wichtige Naherholungsfunktion für den Stadtteil, er birgt aber auch manche Geheimnisse und vergessene Geschichten, die es wert sind, ans Tageslicht geholt zu werden.

Ursprünge

Der Mückenwald war höchstwahrscheinlich mal ein Teil des wesentlich größeren Handewitter Waldes. Es war stets ein Rückzugsgebiet für Tiere, aber auch ein Ort für Forstwirtschaft und Jagd. Bis zum Zweiten Weltkrieg war der Name Nikolaiforst geläufig. Es gab auch mal ein Fließgewässer, das durch das Gehölz floss: Die Steenau ist auf Karten von 1799, 1833 und 1854 gut zu erkennen.

Die Weiche-Hymne

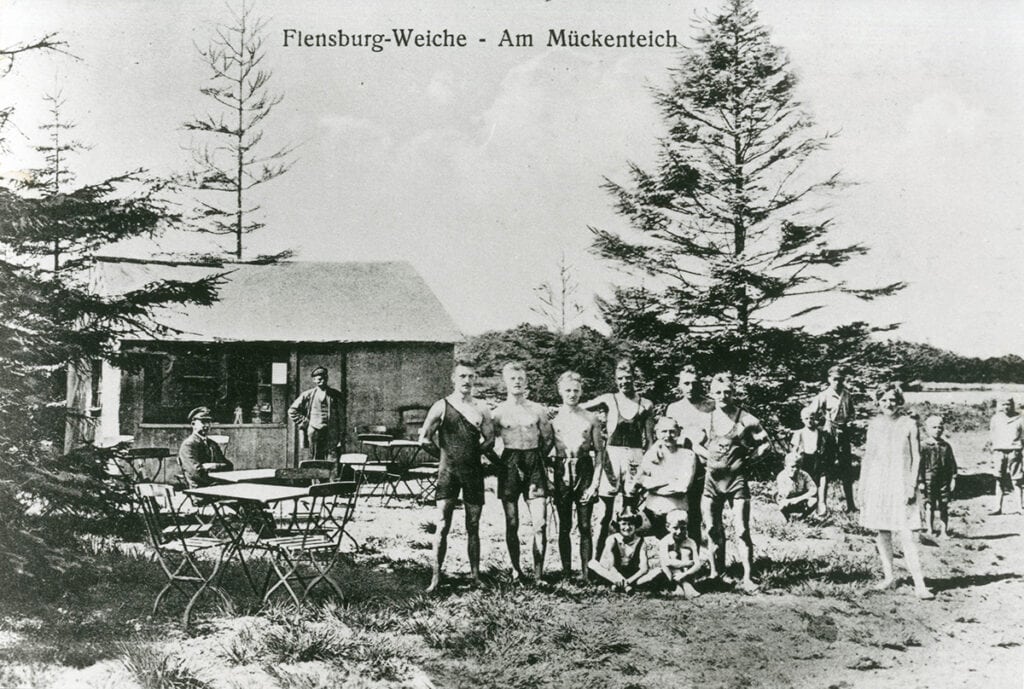

Der Mückenteich war nach dem Ersten Weltkrieg ein beliebtes Ausflugsziel, umringt von großen Fichten und Tannen. Unter den Bäumen feierten vor allem im Sommer Vereine und Gruppen. Mit Pferden und Wagen wurde Tische, Bänke, Essen und Getränke herangefahren. Bei Blasmusik leerten sich die Bierfässer. Jugendliche trafen sich, sangen und tanzten. Eine kleine Berühmtheit war Friedrich Bruhn. Er spielte auf seiner Zither und interpretierte ein plattdeutsches Lied: „Jo, dat weer een schöne Tied, obends an de Mückendiek.“ Das war damals die „Weiche-Hymne“.

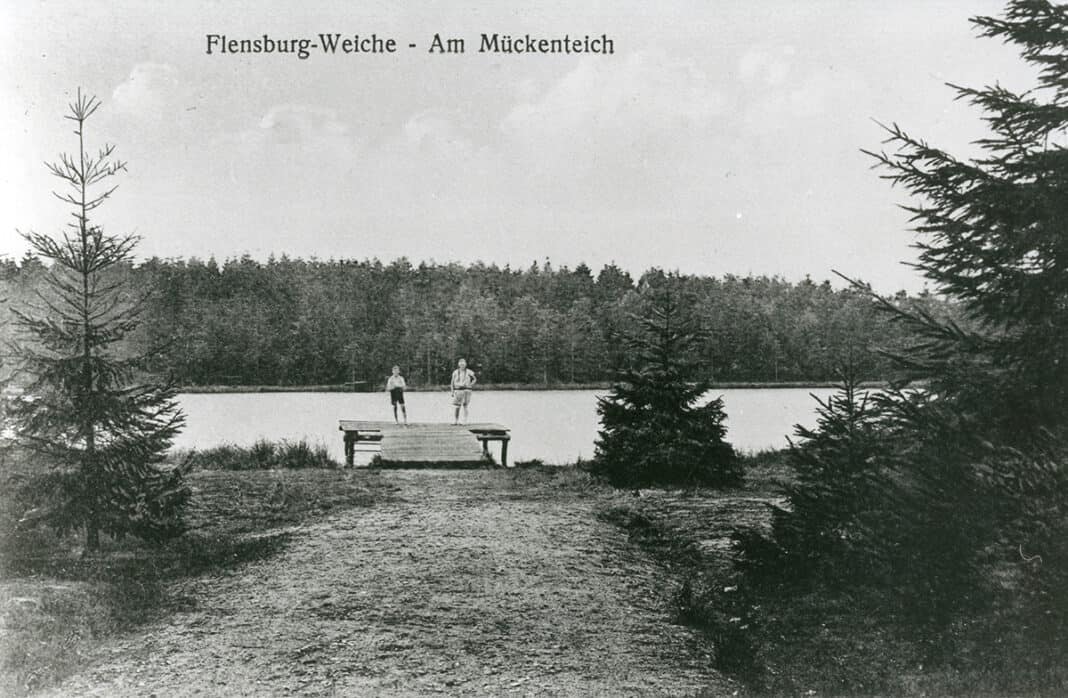

Ein inoffizielles Moorbad

Um den Mückenteich herum führten einst zwei Stege. Von denen sprangen die Badelustigen ins kühle Nass. Sie ließen sich nicht davon stören, dass das Wasser etwas moorig war. Die Kinder kamen oft mit dunkel gefärbten Handtüchern nach Hause.

Rekordpacht

Im Nikolaiforst verpachtete die städtische Feld- und Forstkommission zwei Wiesen. Die kleinere sicherte sich Ende 1920 der Langberger Waldarbeiter Johann Thomsen – für 200 Mark im Jahr. Die 0,7 Hektar durfte er nur landwirtschaftlich nutzen. Recht bald sollte die Pacht von 200 auf 400 Mark erhöht werden. Die Ehefrau des Waldarbeiters sprach bei der Stadt vor. „Die Wiese bringt nur eine kleine Fuhre Heu“, sagte sie und konnte den Beamten erweichen. Doch sehr bald schoss die Pacht enorm in die Höhe. Am 2. Oktober 1923 wurde für die kleine Fläche 360 Millionen Mark verlangt. Deutschland steckte in einer Hyperinflation. Sehr bald normalisierten sich die Preise. Der Vertrag enthielt dafür eine neue Klausel: „Beim Beweiden der Wiese ist dafür zu sorgen, dass das Vieh nicht in den städtischen Forst durchbricht.“

Städtischer Schadensausgleich

Die größere Wiese maß etwas mehr als einen Hektar. Sie pachtete Bruno Jacobsen, ein Landmann aus Oeversee. Im Juni 1926 hatte Forstwart Otto Utech nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung drei große Löcher gebohrt. Er wollte untersuchen, ob sich der Boden für eine Aufforstung eignen würde. Bruno Jacobsen ließ sein Pferd laufen. Es verfing sich an einem Loch und arbeitete sich mit seinem Hinterteil immer tiefer in das Erdreich. Es steckte fest und musste mit Hilfe von Nachbarn und der Feuerwehr aus der Kuhle befreit werden. Dem Landmann entstanden Unkosten von 720 RM. Zudem benötigte das Pferd nach diesem Unfall eine Schonzeit. Die städtische Feld- und Forstkommission beglich nicht nur den Schaden, sondern spendete dem Pferd auch eine „Kur“ am Sophienhof und stellte Bruno Jacobsen einen Ersatz zur Verfügung: ein Gaul, der eigentlich von der „Eimerabfuhr“ (Fäkalien-Entsorgung) in den Schlachthof wechseln sollte. Zum April 1927 wurde Bruno Jacobsen allerdings der Pachtvertrag gekündigt. Die Fläche im Nikolaiforst wurde mit Setzlingen bepflanzt.

Brause und Bonbons

Seneka Sönksen, ein Invalide aus dem Ochsenweg, hatte eine Idee. 1924 stellte er erstmals einen kleinen Stand am Mückenteich auf und verkaufte alkoholfreie Getränke wie Brause und Selters sowie Schokolade, Bonbons, Apfelsinen und Bananen. Das Geschäft lief gut. Nach nur zwei Jahren baute sich Seneka Sönksen eine Verkaufshalle. 1929 erhielt er die Gestattung für eine Baracke, die er „Kaffeeschenke“ taufte.

Erhöhte Brandgefahr

Im April 1935 stellte Seneka Sönksen den Antrag, die Baracke um eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu erweitern. Stadtrevierförster Wilhelm Culemann war skeptisch. „Im Nikolaiforst ist erhöhte Brandgefahr, da Nadelholz vorhanden ist“, formulierte er eine Stellungnahme. „Auch liegen schon mehrere Gastwirtschaften (Mühlental, Schäferhaus, Boreasmühle) in der Nähe.“ Seneka Sönksen erhielt dennoch eine Genehmigung für einen Herdofen in seiner Holzbude – allerdings mit besonderen Pflichten. Sehr bald schaute die Feuerpolizei vorbei. „Es befinden sich keine gefüllten Wassereimer als Löschmittel in Bereitschaft“, bemängelte sie. „Es gibt nur ein Holzfass für Gebrauchswasser.“ Seneka Sönksen folgte den neuen Anweisungen, machte aber keinen Hehl aus seinem Ärger: „Man will mich nur hinausgraulen.“

Text: Jan Kirschner

Fotos: Jan Kirschner, Stadtarchiv Flensburg