Es war der 24. Januar 1945: Am Flensburger Bahnhof trafen Flüchtlinge ein. Hauptsächlich Frauen und Kinder, eine überschaubare Gruppe. Sie kamen aus dem „Warthegau“, einer Region, die erst seit 1939 unter deutscher Kontrolle gestanden hatte. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Polen wurde die angestammte Bevölkerung vertrieben oder deportiert und Deutsche aus dem Baltikum angesiedelt, um die Ostgebiete in einen „deutschen Kulturraum“ – so der Nazi-Jargon – zu verwandeln. Nun aber mussten die erst vor wenigen Jahren angesiedelten Menschen flüchten – vor der Roten Armee. Und einige der „Rückgeführten“ landeten in Flensburg. Aber nur vorübergehend, so die offiziellen Stellungnahmen: „Die Volksgemeinschaft wird für die aus dem Osten kommenden Frauen und Männer einstehen, bis sie nach Hause zurückkehren können.“

In diesen Tagen kannte der Flüchtlingsstrom aber nur eine Richtung: Am 2. Februar registrierte Flensburg den bisher größten Transport. Und in den nächsten Tagen kamen immer mehr Menschen, jetzt nicht mehr nur aus dem „Warthegau“, sondern auch aus Schlesien, Ostpreußen, Pommern, Estland und Lettland. Die Züge waren überfüllt, im Hafen liefen Dampfer ein, andere marschierten zu Fuß oder mit einem Wagen. Die amtliche Statistik hatte mit Jahresbeginn 1945 für Flensburg exakt 67.464 Einwohner gezählt. Eine Zahl, die binnen weniger Monate nur noch Makulatur war.

Die Kriegslage

Auf breiter Front näherte sich das sowjetische Militär und war inzwischen in das Deutsche Reich eingedrungen, das in den Jahren zuvor einen bösen Vernichtungskrieg in den Tiefen Russlands geführt hatte. Nun flüchteten die Menschen aus Angst vor Vergeltung – mit nur wenig Hab und Gut. Und bei eisiger Witterung unter strapaziösen und gefährlichen Bedingungen. Am 30. Januar 1945 stach in Gotenhafen (Gdynia) die „Wilhelm Gustloff“ in See. Sie wurde von einem sowjetischen U-Boot für ein Kriegsschiff gehalten und torpediert. Der Passagierdampfer sank, mehrere tausend Menschen starben.

Die Nazi-Regierung konnte die dramatische Entwicklung des Kriegsgeschehens nicht verschweigen, glaubte aber offenbar immer noch an eine Wende. Ende Februar hielt Joseph Goebbels im Rundfunk eine lange Ansprache. „Die Gebiete, die wir verloren haben, müssen und werden wir uns zurückholen“, sagte der Propaganda-Minister. „Im Osten haben wir eine neue Verteidigungslinie aufgebaut.“ Mit eindringlichem Unterton warnte er vor den vermeintlichen Konsequenzen einer militärischen Niederlage – vor der „Auflösung des Reiches und der biologischen Auslöschung des deutschen Volkes“. Flankierende Nachrichten sollten in jenen Tagen seine Worte bestätigen. Einige Schlagzeilen: „Grausamkeiten der Bolschewisten im deutschen Osten“ oder „Roosevelt fordert Besetzung des Reiches bis 2000“. In der Bevölkerung war kaum noch Zweckoptimismus aufzuspüren. Der Flensburger Wilhelm Clausen schrieb für den 8. März 1945 in sein Tagebuch: „Tiefe Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit hat sich der Mehrzahl des Volkes bemächtigt. Wer hofft und glaubt noch an den Sieg?“

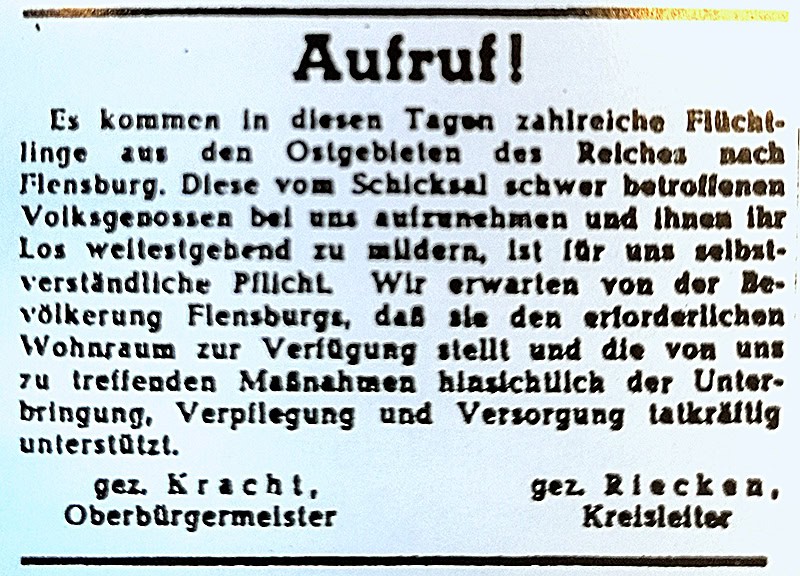

Der Versuch einer Willkommenskultur

Der stark frequentierte Flensburger Bahnhof war Sinnbild für die mangelnde Zuversicht. Fast rund um die Uhr trafen Neuankömmlinge ein, die Bedienstete ins Durchgangslager leiteten. Dort gab es etwas zu essen und zu trinken. Allein im Februar – teilte die NS-Volkswohlfahrt mit – wurden 85.000 warme oder kalte Mahlzeiten ausgegeben. Die mitgeführten Lebensmittelkarten galten auch in Flensburg, neue wurden im Sitzungssaal des Rathauses ausgestellt – Eingang X, erster Stock. Die Vertreter der Wohnungsämter von Stadt und Landkreis nahmen die Personalien auf. Es wurden immer mehr, und der Wohnraum war knapp.

Schnell war ersichtlich, dass die Belastungen der ansässigen Bevölkerung wachsen würden. Die Tageszeitungen, die ausgehängt an zwölf verschiedenen Stellen die Flüchtlinge informieren sollte, wurden auch dazu genutzt, den angestammten Lesern die gewünschte Willkommenskultur einzutrichtern. Da wurde unter dem Titel „Sonnenstrahl im Dunkeln“ über zwei Frauen aus dem Osten berichtet, die nach acht Tagen in Flensburg angekommen waren, um bei Verwandten in Mürwik Aufnahme zu finden. Flensburger halfen zunächst beim Tragen der Tasche und zeigten den Weg, dann meinte eine Stimme: „Wir lassen Sie nicht in diesem stürmischen Wetter weitergehen.“ In dieser Geschichte nahmen zwei einheimische Frauen die anderen beiden für eine Nacht bei sich auf und brachten sie am nächsten Tag zur Straßenbahn.

Wer hat Platz für Mitbewohner?

Die Realität war eher bürokratischer und drohender Natur. Der 10. Februar 1945 war für Privatleute die erste Frist, um „überzähligen Wohnraum“ zu melden – am besten mit Betten, Wäsche und Gerät. Oft musste das Wohnungsamt Luftschutzbetten organisieren, oder die NS-Volkswohlfahrt brachte Bettgestelle, Decken und Matratzen. Die Gäste konnte man sich nicht aussuchen, aber manchmal stimmte die Chemie. Da freuten sich Kinder über eine „Ersatzoma“, und die alleinstehende ältere Frau über Leben in der Bude. Die Ausgangslage war aber eher spannungsgeladen. „Ehe man sich versieht“, meinte ein Zeitgenosse, „stehen die Flüchtlinge mit ihrem Quartierzettel vor der Tür. Wer sie nicht aufnimmt, macht sich strafbar.“

Widerstand gegen Zuteilungen

Manche wehrten sich dennoch. Ein älteres Flensburger Ehepaar, wohnhaft in der Bismarckstraße 52, füllte mit seinen Eingaben bald einen kleinen Aktenordner. Anfang Februar war ihm ein pensionierter Lehrer und dessen verwitwete Schwägerin zugeteilt worden. Es gab aber nur ein Zimmer und auch nur einen Schlafplatz. Die Ankündigung des gemischten Paares, im selben Bett übernachten zu wollen, mündete in einem Streit, an dessen Ende es der Lehrer vorzog, die erste Nacht in ein Lazarett auszuweichen.

Die nächste Zuteilung: zwei Erwachsene und ein Kind. Das ältere Ehepaar, selbst kinderlos, bat nun darum, keine Familien mit Nachwuchs aufnehmen zu müssen. „Wir haben nichts gegen eine ruhige, alleinstehende Frau oder gegen einen Mann“, hieß es nun. Aber es gebe nur einen Gasherd. Deshalb müssten die Ankömmlinge zum Essen außer Haus. „Ich bin über 65, im Dienst von 8 Uhr morgens bis fünf Uhr nachmittags und sehne mich wirklich danach, wenn ich abends nach Hause komme, eine warme Mahlzeit zu essen und nicht noch Stunden lang darauf warten zu müssen, nur weil erst andere, die den ganzen Tag nichts getan haben, unseren Herd in Anspruch nehmen müssen.“

Bald schaute die Polizei vorbei. Der NSDAP-Ortsgruppenleiter von Jürgensby wetterte: „Weltfremde Menschen, die den Ernst der Zeit weder erfasst haben noch je erfassen werden.“ Auch NSDAP-Kreisleiter Hermann Riecken lud einige Flensburger vor, die falsche Angaben zur Zimmer- und Personenzahl gemacht hatten oder den Flüchtlingen Schwierigkeiten bereiteten. „Die Forderungen der Volksgemeinschaft verlangen unter den heutigen Umständen den Einsatz von Eigentum und Bequemlichkeiten“, polterte dieser.

Gerüchte oder Verfehlungen der Flüchtlinge verbreiteten sich schnell in der Fördestadt. Diebstähle wurden ihnen oft angehängt – egal ob berechtigt oder unberechtigt. Als ein Mann aus dem Kleiderschrank ungefragt den besten Anzug seines Gastgebers entnahm und damit spazieren ging, fütterte er damit das Straßengespräch. Und wer das Wohnungsamt aufsuchte, um vielleicht die Belegung um eine oder zwei Personen zu reduzieren, musste sich bisweilen bissige Kommentare der wartenden Menge anhören. Da wurde den Flensburgern schon mal „Bomben und Granaten auf die Köpfe“ gewünscht.

Massenquartiere und Krankheiten

Es war viel zu regeln – und das bei Personalnot in der kommunalen Verwaltung. Deshalb wurden Kräfte aus Stadttheater und Orchester sowie Lehrer in das Wohnungswesen eingebunden. Der starke Zuzug war kaum zu bewältigen. Sogenannte Massenquartiere, hauptsächlich in den Schulen, nahmen zu. Anfang März 1945 waren bereits 6000 „Unquartierte“ erfasst. Flensburgs Oberbürgermeister Ernst Kracht versuchte, den Landkreis („gegenüber dem Durchschnitt nicht genügend ausgelastet“) stärker einzubinden. Dort vermeldete man rasch gestiegene Zahlen.

In mindestens einem Flensburger Flüchtlingslager brach die Ruhr aus. Auch Diphtherie und Scharlach machten im Winter 1945 die Runde. Mitte Februar wurde in der dänischen Realschule ein Flüchtlingskrankenhaus mit 100 Betten eingerichtet. Auch für die stationäre Versorgung der angestammten Bevölkerung hätte es unbedingt ganz andere Kapazitäten bedurft. Diese waren aber schlichtweg nicht realistisch angesichts einer stetig dramatischer werdenden Situation in den Lazaretten, wo die Verwundeten teilweise auf Stroh lagen und es sogar an Verbandszeug fehlte. Dazu schmälerten sich die Rationen für Lebensmittel.

Flucht von Königsberg nach Flensburg

Die Prognosen waren düster. Mit immer mehr Flüchtlingen musste gerechnet werden. Im Osten des Deutschen Reiches waren viele Menschen auf Wanderschaft, ohne überhaupt ahnen zu können, wo sie einmal sesshaft werden würden. Dazu gehörte Annemarie Simoleit aus Königsberg. Ende Januar 1945 gab es keine Alternative zur Flucht – zusammen mit ihrer Mutter, dem kleinen Sohn und der noch kleineren Tochter. Ihr Mann war im fernen Frankreich stationiert. Die vierköpfige Familie zog an, was auf den Leib ging. Die Rucksäcke wurden mit Lebensmitteln gefüllt. Zunächst ging es über das Frische Haff nach Pillau, das auf einer vorgelagerten Nehrung an der offenen Ostsee lag. Auf einem Kahn hockten die Menschen dicht an dicht.

Im ostpreußischen Hafenort hieß es warten – unter schwierigsten Bedingungen. Annemarie Simoleit und ihre Mutter saßen mit zwölf Personen in einem kleinen Raum. Die Kinder durften auf einem Tisch liegen. Nach zehn Tagen sollten Schiffe nach Warnemünde ablegen. Es bildete sich eine riesige Menschenmenge, die sich am Kai drängte – bisweilen mit tödlichen Folgen und unter sowjetrussischem Beschuss. Die Lage war verzweifelt. Aber irgendwann konnten Annemarie Simoleit und ihr Anhang auf einen Frachter, der sie in beengten und gefährlichsten Verhältnissen über die Ostsee brachte. Sie sahen, wie in der Nähe Schiffe in Flammen aufgingen und wie Swinemünde Opfer eines zerstörerischen Bombenangriffes wurde. Nach zehn Tagen erreichte der Flüchtlings-Tross Rostock – verdreckt, verlaust und hungrig.

Ein paar Wochen sah es so aus, als ob die Hansestadt die neue Heimat werden könnte. Dann sorgten die neuesten Nachrichten für eine Fortsetzung der Flucht: Die Russen waren kurz vor Rostock. Am 1. Mai 1945 ging Annemarie Simoleit mit ihrer Mutter und den beiden kleinen Kindern an Bord eines Viehverladedampfers. Offenbar im letzten Moment, denn beim Auslaufen tauchten russische Panzer am Hafen auf. Die Fahrt weiter in den Westen war äußerst unbequem. Alle vegetierten auf Eisenplanken. Essen befand sich nicht an Bord, man konnte nur Tee kochen. In Rostock hatte Annemarie Simoleit nur Butter und Zucker, aber kein Brot einstecken können. Das musste für die nächsten acht Tage genügen. Der Dampfer nahm Kurs auf Flensburg, wurde dann aber zunächst nach Sonderborg umgeleitet. Dort gab es Weißbrot und Leberwurst.

Der Krieg war inzwischen beendet. „Jetzt aber nichts wie zurück nach Flensburg, sonst werden wir hier alle interniert“, meinte der Kapitän. Unter Beschuss ging es zurück in die Innenförde, wo man noch ein paar Tage auf dem Schiff ausharren musste. Der Grund: Die Gaststätte „Sanssouci“ in der Friesischen Straße musste noch hergerichtet werden. Dort hatte die Wehrmacht seit 1940 gehaust. Der Lagerleiter berichtete: „Mit etwa 20 Arbeitskräften habe ich zwei Tage lang den vorhandenen Schmutz und Unrat beseitigen lassen, da es unmöglich war in solchen verwahrlosten Räumen Menschen unterzubringen.“ Schließlich zogen für einige Monate 200 Flüchtlinge ein. Darunter nicht nur Annemarie Simoleit, ihre Mutter und die beiden Kinder, sondern auch Ehemann Wilhelm, der aus Frankreich den Weg nach Flensburg gefunden hatte.

Text: Jan Kirschner

Titelfoto: Stadtarchiv Flensburg

Fotos: Privat